Artículos

El proceso de precarización de la fuerza de trabajo en la industria pesquera marplatense. Análisis de una trayectoria laboral (1978-2023)

Resumen: El presente artículo aborda el proceso de precarización de la fuerza de trabajo en la industria pesquera marplatense a la luz de una trayectoria laboral. Dicha tarea, tiene por fin observar los cambios acontecidos en la organización del trabajo en las últimas cinco décadas, que se corresponden tanto con el crecimiento de la industria pesquera y su expansión transnacional, como con el desarrollo de un proceso de precarización de la fuerza de trabajo. Para ello, se realizó una entrevista en profundidad a un trabajador de la industria de procesamiento de pescado que, a lo largo de su itinerario laboral, atravesó diferentes formas de contratación y desempeñó distintas tareas en el mismo puesto. Como resultado, las transformaciones acontecidas en las formas de organización del trabajo para el entrevistado representaron una pérdida de las garantías y derechos laborales que inició con las políticas de apertura económica y flexibilización laboral de los años ’90.

Palabras clave: Precarización, Industria Pesquera, Trayectoria Laboral.

The process of precarization of the labour force in the fishing industry of Mar del Plata. Analysis of a work history (1978-2023)

Abstract: The present article investigates the process of precarization of the workforce in the fishing industry in Mar del Plata, in light of a specific work path. This study aims at observing the changes occurred in the organization of labor in the past few decades, which correspond both to the growth of the fishing industry and its transnational expansion, and to a process of precarization of the workforce. For this purpose, an in-depth interview was done to a fish processing industry worker who went through different hiring forms and performed different tasks in the same job position. The interviewee’s work path was divided into three stages according to the theoretical framework: the salaried society (1978 - 1989), the legal fiction (1989 - 2003) and politics of time (2003 - present time). As a result of the interview, it was observed that the transformations in the interviewee’s organization of labor represented a loss in labor rights and guarantees, which started with the policies of economic opening and labor market flexibility in the ‘90s.

Keywords: Employment, Fishing Industry, Career.

La historia de toda sociedad hasta nuestros días

no ha sido sino la historia de las luchas de clases.1

Marx, K. y Engels, F. (2002,[1948], p. 25)

I. Introducción

La ciudad de Mar del Plata tiene el puerto pesquero más importante del país por el volumen de descargas anuales: con 350.000 toneladas anuales de pescado removido, representa el 95% de la pesca a nivel provincial y casi el 50% a nivel nacional.2 De entre las especies comerciales, la de mayor volumen de capturas es la merluza hubbsi, en segundo lugar, el calamar illex y por último el denominado “variado costero” que incluye pescadilla, corvina, caballa y anchoíta, entre otros; si bien en los últimos diez años ha venido tomando mayor participación la pesquería del langostino, lo cierto es que representa menos de un 5% del total de descargas de pescado en este puerto.3 El peso de este sector es muy importante tanto en la economía como en el empleo de la ciudad, sin embargo, no existen datos certeros actuales en relación al volumen de trabajo que moviliza, en gran medida debido a la alta proporción de trabajo no registrado.

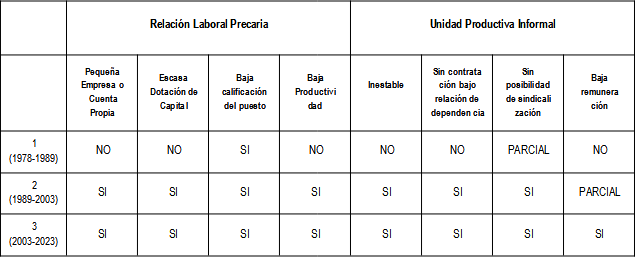

El objetivo de este artículo es analizar los cambios en la organización del trabajo en el sector, desde el foco de cómo afectaron a la trayectoria laboral de las/os trabajadoras/es, según variaron la modalidad de contratación, la calidad del puesto de trabajo, el nivel de ingresos y la posibilidad de sindicalización, utilizando una tabla comparativa del nivel de informalidad de la unidad productiva y la precariedad de la relación laboral según el marco teórico productivista.

Para esto, se aplicó una metodología cualitativa desde una entrevista en profundidad con enfoque de trayectorias laborales. Se utilizó la entrevista en profundidad debido a que esta técnica permite abordar el objetivo desde la experiencia del sujeto, comprender su marco de referencia a partir de las experiencias destacadas de la vida de la persona con el significado que esta les imprime, para, desde allí, hacer una recopilación de datos (Taylor y Bogdan, 1987; Giroux y Tremblay, 2004). A su vez, el enfoque de trayectoria laboral permite construir un análisis que contemple tanto aspectos descriptivos del trabajo como percepciones subjetivas de este, señalando su mutua interrelación (Labrunée, 2010).

En este artículo, en primer lugar, se presentan las definiciones conceptuales en torno a la idea de “trabajo” así como también la discusión teórica en torno a la informalidad y la precariedad laborales, se explica el objeto de análisis y se describe la metodología utilizada. En segundo lugar, el apartado de análisis consta de tres subtítulos que se corresponden con una estilización de las etapas en la trayectoria laboral del entrevistado. Y, por último, se esboza una conclusión a modo de cierre.

II. Definiciones conceptuales y abordaje metodológico

Siguiendo a Gorz (1991), la concepción tradicional del trabajo es una invención de la modernidad que se caracteriza por hacer de dicha actividad una labor propia de la “esfera pública” reconocida por otros como “útil” y remunerada. Además, Gorz sugiere que el trabajo asalariado es la actividad por la cual pertenecemos a la esfera pública y con la que conseguimos una existencia e identidad social (Gorz, 1991, p. 27). Según Aspiazu (2014), esta división entre esferas “privada” y “pública” se hizo más difusa con el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo tras la segunda guerra mundial y su cuestionamiento trajo aparejada también una discusión sobre la vigencia de la división sexual del trabajo y del concepto mismo de trabajo, alcanzando, así una definición más amplia: “la noción de trabajo abarca los múltiples modos y formas que adquiere en la actualidad, tanto el trabajo remunerado (formal e informal, asalariado y no asalariado, estable e inestable) como el no remunerado (doméstico y de cuidado)” (Aspiazu, 2014, p. 182).

Luego de varias décadas de investigación de diversas corrientes feministas en el campo de la economía y la sociología, el concepto ha adquirido una definición más amplia. Un primer debate en torno al tema tuvo su auge en la década del ´70 con el planteo principal de que la incorporación al trabajo productivo según su acepción clásica había sido excluyente y desigual para las mujeres en cuanto al género, por el desarrollo de procesos de discriminación salarial y ocupacional, así como también los de segregación horizontal; en tanto que, una segunda discusión, fue más allá y planteó que, tanto las tareas “domésticas” como las tareas de cuidado de personas, debían ser incluidas dentro de la idea de trabajo a partir de ampliar el concepto a “no remunerado” y considerar la utilidad social de estas a pesar de desarrollarse dentro de la “esfera privada” (García de Fanelli, 1989; Payne y Phillips, 2012).

Algunos años después Robert Castel (2010) describió un proceso de transformación del trabajo acaecido desde mediados de los ’70 tras la instauración del neoliberalismo. Caracterizado por poner en juicio al trabajo en tanto que eje central y vertebrador de los lazos sociales. De este modo, el deterioro de la sociedad salarial supuso efectos nocivos para las garantías y protecciones sociales, tanto como para la organización colectiva del trabajo. Desde allí que el trabajo asalariado y el sistema de regulaciones fue socavado, dejando lugar a la flexibilización y desregulación del empleo (Castel, 2010). La metamorfosis del trabajo social, ocurre por una serie de eventos, dentro de los cuales la transformación ideológica del trabajo ocupa un lugar central. La misma refiere a los cambios que sufrió la figura del trabajador en relación a las necesidades que la evolución de la técnica le impuso. Así, siguiendo la tesis de Gorz (1991) la nueva ideología de trabajo buscó fragmentar a la clase obrera con estrategias de flexibilización. En un primer plano, un núcleo estable de empleados con cualificaciones y una ética del trabajo capitalista. En segundo lugar, una mano de obra periférica, y otra externa, que funcionan como ejércitos de reserva, con formas de contratación fluctuantes, y poco estables. En conclusión, esta nueva forma de trabajo en la cual no se requiere de todas y todos empleados, introduce una concepción de trabajo que asume características más propias a las formas de empleo en la actualidad.

Otro de los aportes a la discusión sobre el concepto de “trabajo” lo hicieron los autores del estructuralismo latinoamericano a mediados del siglo XX. La idea de “heterogeneidad estructural” planteada por Pinto (1970) pretendía explicar el rezago de los países periféricos a partir de una brecha productiva y tecnológica creciente que se desenvolvía entre un sector moderno y un sector menos tecnificado o tradicional. Desde el PREALC-OIT (1978) profundizaron esta concepción, al explicar que el estilo de desarrollo heterogéneo trajo consecuencias sobre la estructura del empleo y se conformó, por un lado, un sector moderno con empleos de calidad y elevadas remuneraciones y, por otro lado, un sector informal urbano (SIU). El SIU, está definido por tres características de la unidad productiva: la simultaneidad entre capital y trabajo; la inserción en mercados competitivos; y el incumplimiento de regulaciones laborales (Ludmer, 2019). A su vez, López y Monza (1995), al operacionalizar la definición teórica de sector informal para la estructura ocupacional argentina, evidenciaron que el perfil ocupacional de los trabajadores del SIU se caracterizaba por bajos niveles de calificación de la tarea y por un alto grado de precarización (medida a través del aporte jubilatorio).

En este sentido, retomando a Labrunée y Gallo (2005), a diferencia de la informalidad que tiene que ver con el establecimiento, la precariedad refiere a la relación laboral. Los autores identifican cierto consenso en torno a que una modalidad de contratación precaria se caracteriza por la inestabilidad y/o incertidumbre en la duración del empleo, un status legal específico asociado a las modalidades de contratación temporarias, remuneraciones bajas, impedimentos para la sindicalización e incluso diversas formas de discriminación. Por su parte, De Castro (2019) advierte que la precariedad laboral abarca una diversidad de situaciones contractuales, así como también implica el endurecimiento de las condiciones de trabajo -frente al cual se carece de mecanismos institucionales de defensa- y del acceso a una protección social.

Si bien existen otras perspectivas sobre la informalidad, resulta de interés para este trabajo mencionar el debate que planteó la corriente estructuralista a la productivista. Esta perspectiva, surgió desde el enfoque marxista, discutiendo que aquello que los teóricos del SIU entendían como precariedad era en realidad la informalidad. Siguiendo a Ludmer (2019), estos autores consideraron la informalidad como un fenómeno inherente a las sociedades modernas capitalistas –no sólo periféricas-, bajo el argumento de que los procesos de descentralización productiva asociados a la globalización y la transformación en la división internacional del trabajo buscaban flexibilizar sus procesos productivos para maximizar beneficios. De allí que, la subcontratación a través de relaciones informales (basadas en el incumplimiento de pagos a la seguridad social y salarios establecidos por convenios colectivos) les permitiera disminuir costos e incrementar su competitividad, destacando esta modalidad en las industrias intensivas en mano de obra (Ludmer, 2019).

Siguiendo a Cutuli (2016), las políticas de apertura económica llevadas adelante durante la década del ´90 en la Argentina, trajeron aparejadas nuevas pautas de competitividad en la industria pesquera que afectaron la organización del trabajo en el puerto marplatense. Ante la incorporación de buques congeladores, las/os empresarias/os de la flota fresquera se vieron obligadas a competir con un segmento de mayor productividad, en el marco de una crisis por sobreexplotación del recurso. Se generalizó, así, un proceso de tercerización laboral a través de cooperativas de trabajo que proveían de servicios a las principales empresas pesqueras, con el objetivo de reducir costos en el sector fresquero (Cutuli, 2016).

A partir de estos cambios de régimen productivo,4 o más precisamente de contratación, surgieron una serie de trabajos (Nieto, 2008, 2007, 2010, 2011, 2016, 2020, 2021, 2022; Yurkievitch, Nieto, 2014, 2018), entre los cuales, se destaca el de Colombo y Nieto (2007) que observaron las protestas y huelgas de trabajadoras/es de la industria pesquera en un período de tiempo de 10 años, desde 1997 a 2007. Su análisis puso de manifiesto que, en el período analizado, la demanda obrera fue recurrente y constante, con momentos específicos en los que tales demandas cobraron un sentido institucional mayor, que les permitió generar espacios de discusión y con ello la posibilidad de “efectivizar” a las/os obreras/os cooperativizados. Como tal este proceso de centralización de las demandas bajo la órbita sindical vino acompañado de una disminución de las demandas de las pseudocooperativas (Colombo y Nieto, 2009). Este trabajo, además, realiza aportes en relación a las preguntas de ¿quiénes son los que demandan? ¿qué demandan? y ¿cómo lo hacen? Rastreando los periódicos locales centraron su trabajo en tres momentos de las protestas.

En un primer momento, el período 1997-2001 se caracterizó por la crisis del pescado, debido a la sobrepesca de merluza hubbsi y con ello a la imposibilidad de reproducción de la especie, dando cuenta de un modelo de pesca indiscriminada que no respetaba criterios de sustentabilidad biológica.5 Esto también impactó sobre las/os actoras/es, generando a su vez un proceso de alianza coyuntural entre empresarias/os “fresqueros” (pequeña burguesía pesquera no monopólica dueños de barcos que descargan pescado fresco para procesamiento en plantas) y los/as trabajadores, en contra de la expansión de la flota congeladora (gran burguesía pesquera monopólica) que iba en detrimento de la generación de trabajo en tierra, afectando mayormente a fileteras/os (Colombo y Nieto, 2009). Estos últimos, además, eran en su mayoría obreras/os impulsando demandas, ya que por su condición de tercerizados que cobraban por hora de trabajo, las restricciones a la pesca producto de la crisis abrían un escenario de discusión y de crisis al interior de la producción.

El segundo momento refirió a la crisis agudizada del año 2000. Con el inicio de protestas y ataques a los centros productivos y otros, luego de que se declarara un cese de las actividades de explotación pesquera por 31 días. Con ello comenzaron una serie de discusiones de idas y venidas entre SAGPyA y los sectores obreros, como funcionarios municipales. Este periodo se caracterizó por la toma de las fábricas y los actos de movilización con ataques en las sedes productivas, nuevamente con los fileteras/os como actores centrales.

En el tercer momento se situó a las protestas del año 2007 que comenzaron con una nueva crisis de la merluza, Colombo y Nieto graficaron este nuevo inicio de las protestas con algunos titulares de prensa que resumían lo siguiente:

Estamos en un momento muy delicado, no quiero asustar a nadie, pero estamos al borde de un nuevo colapso de la merluza. La tendencia inicial se profundizó y a mediados de abril el asesor gremial del SOIP, Mamerto Verón, advirtió que la escasez de materia prima generó desabastecimientos en varias plantas y remarcó que ello afectaba a quienes “no tienen ni para comer, porque trabajan en cooperativas truchas para el pan del día (Colombo y Nieto, 2009).

No obstante, el foco de conflicto surgió como resultante de las condiciones laborales de las/os cooperativistas, lo cual dio origen a un nuevo actor central en este nuevo ciclo de protestas, los “cooperativizados”. En esta ocasión lo que si resulta distintivo es que las acciones llevadas a cabo ahora incluyen piquetes y protestas que impiden la entrada de camiones al puerto. La demanda nuevamente es por hacer efectivos a las/os obreras/os que en este caso son las/os demandantes, más de 700 obreros realizando un piquete. La protesta inicial se llevó a cabo durante 17 días (Colombo y Nieto, 2009).

Por otra parte, trabajos como el de Mateo, Nieto y Colombo (2010) enfatizaron la cuestión de la actividad pesquera con datos cuantitativos. Poniendo de relieve que el descenso de capturas en los diferentes momentos respondió centralmente a una disminución de la actividad de congeladora principalmente exportadora (Mateo, Nieto y Colombo, 2010). El trabajo también alertó sobre un sesgo en los estudios que ponen el foco en los sectores productivos (costeros- fresqueros- congeladores- factorías); en el origen del capital de las empresas (nacional- extranjero); y en los niveles de gobierno: local- provincial- nacional, dejando así a los grupos económicos de la pesca -quienes impulsaron su crecimiento en la década de los ’90- fuera de análisis.

Finalizando, Mateo sostuvo que las cooperativas, en sus palabras, “truchas”, hacen las veces de intermedio para la creación de mano de obra precarizada: “en negro”. Cooperativas que a su vez radican su actividad dentro de la propia empresa a la cual tercerizan. En 2004 se sancionaron algunas por fraude laboral, con lo cual, para el autor la tasa de ganancia de las grandes empresas podría verse sujeta a la presión ejercida sobre el salario obrero (Mateo, Nieto y Colombo, 2010). Es decir que en caso de registrar el trabajo en las cooperativas el número declarado de trabajadoras/es en las plantas ascendería al doble (Mateo, Nieto y Colombo, 2010). Por su parte, Schulze6 y Góngora (2022) también se preguntaron por el agente económico conformado por las cámaras empresariales según su actividad productiva y sus intereses económicos. El análisis del sector empresarial permitió indagar sobre el mapa de actores que estructuran las relaciones sociales determinantes de la industria pesquera. No obstante, también se propusieron caracterizar otros actores y grupos que también estructuran relaciones (Schulze y Góngora, 2022).

Recientemente trabajos como el de Laitano en conjunto con Nieto (2019), incorporaron al análisis de la clase obrera la categoría de género como un clivaje de tensión conflictiva presente en la construcción comunitaria de un nosotrxs frente a un ellxs. Dicho, en otros términos, propusieron interrogar la concepción de clase, no como un conjunto monolítico y armónico, sino justamente tensionado y en permanente conflicto. En segundo lugar, también observar el rol y la participación de las mujeres obreras del pescado en la lucha gremial.

Por otra parte, trabajaron el concepto de fuerza social para los estudios de la clase trabajadora. Dicha noción surge de los análisis del marxismo y tiene por fin complejizar las relaciones existentes de un modo productivo. Para esto el concepto de fuerza social vendría a suplir la noción de modo productivo, centrada en una dicotomía burguesía/ proletariado, para colocar en su lugar una perspectiva de conflicto y enfrentamiento entre fuerzas sociales. La potencialidad conceptual radica entonces en situar el conflicto en una posición horizontal hacia todas las fuerzas sociales, y no verticalizado, entre grupo dirigente y grupo dirigido. Con lo cual observar la fuerza social obrera implicaría romper con miradas de tipo base y dirigentes para pensar la lucha obrera (Nieto, Nogueira, Laitano, Marioli, y Teijón 2018).

En otro orden, el abordaje metodológico se realizará siguiendo una trayectoria laboral, que responde a una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad, tomando en cuenta los aportes de la entrevista biográfica. La perspectiva sobre trayectorias de vida permite comprender los recorridos heterogéneos, discontinuos e impredecibles que delinean la vida laboral de los sujetos (Roberti, 2012). Siguiendo las trasformaciones en la estructura social Argentina de mediados de los setenta, autores como Becerra y Eguía et al observaron que la ruptura del modelo de industrialización dejó como consecuencias un mercado de trabajo signado por el desempleo, la subocupación, y la informalidad, tanto como condiciones de inestabilidad y precariedad laboral (Beccaria, 2005; Eguía, Ortale, Piovani y Weingast, 2007). Estas transformaciones animaron a nuevas lecturas de la sociedad, que, ante la heterogeneidad de la pobreza, la expansión de un mercado desregulado y un accionar del Estado en retirada, planteaban al campo de las Ciencias Sociales la necesidad de nuevas conceptualizaciones y abordajes (Mallimaci, y Giménez Béliveau, 2006). Con lo cual la trayectoria de vida como enfoque metodológico ofrece los elementos para observar las particularidades y singularidades propias del mercado de trabajo.

Es así como, en primer lugar, tras tomar contacto con un voluntario, se realizó una entrevista exploratoria para conocer los aspectos centrales de la trayectoria laboral del sujeto desde un punto de vista retrospectivo (Muñiz Terra, Roberti, Deleo y Hasicic, 2011). Luego se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema para elaborar tipologías, apelando a marcos teóricos diversos, que permitieran comprender los datos a partir de esos supuestos (Taylor y Bogdan, 1987). En tercer lugar, se solicitó al voluntario otra entrevista para profundizar en su percepción sobre los eventos biográficos que estructuraban a la trayectoria laboral objeto de estudio. Por último, se procedió a la codificación, el análisis en articulación con el corpus teórico y la elaboración del artículo.

III. Análisis

Juan tiene 62 años, está casado desde hace 40 años, tiene una hija y dos nietos. Vive en un barrio de la periferia de la ciudad de Mar del Plata con su esposa y actualmente se dedica a comprar y vender pescado fresco por su cuenta. Durante toda su vida trabajó en la industria de procesamiento de pescado de la ciudad, en diferentes relaciones laborales y tareas en el puesto de trabajo. A los fines de analizar de manera ordenada su trayectoria laboral, se decidió esquematizarla en tres etapas temporales que son interpretadas a la luz del marco teórico. En la Tabla 1, a partir de las definiciones conceptuales de informalidad y precariedad de Labrunée y Gallo (2005), se presentan las características en común de los trabajos de Juan en cada etapa de su trayectoria. A continuación, se analizará cada una de estas a partir del testimonio interpretado a la luz del marco teórico.

Fuente: Elaboración propia.

III. 1. Sociedad salarial (1978-1989)

Juan comenzó su trayectoria laboral, aun siendo menor de edad, en una empresa de procesamiento de pescado que lo tomó como peón de tareas generales, con una contratación legal de 30 horas semanales. En este puesto de trabajo se realizan tareas de fuerza física y por ello en general es ocupado por varones: principalmente implica la movilización de cajones de pescado, tanto desde los camiones que llegan y se retiran de la planta procesadora como en las cintas transportadoras. En ocasiones este puesto también involucra otras tareas de apoyo como limpieza de la planta, incorporación de hielo en los cajones de pescado, lavado de cajones o de pescado, que pueden también ser realizadas por mujeres. A poco de ingresar, por su buen desempeño, lo subieron de categoría al puesto de camarista, lo que significó para él obtener una mayor remuneración. En el puesto de camarista también se realizan tareas de carga y descarga de cajones de pescado, pero con la diferencia que es para acopio dentro de las cámaras frigoríficas. La exposición constante al frío hace que sea un puesto de condiciones más desfavorables, pero con mayor remuneración que el de peón de tareas generales.

Unos 6 meses después de que Juan ingresara a trabajar a esta empresa, tuvo lugar un cambio de administración en la empresa a partir del cual se decidió dar marcha atrás con el ascenso a camarista debido a su minoría de edad, manteniendo la contratación laboral, pero en el puesto anterior, de peón. Frente a esto, Juan decidió renunciar. Enseguida lo contrató otro establecimiento, también de manera legal como peón, pero con más alta remuneración y sin diferencias por su condición de edad. En este establecimiento se mantuvo durante 5 años, hasta que decidió renunciar y tomarse un año sabático, tras la realización del servicio militar obligatorio. Así es como llegó a una reconocida empresa marplatense que, en ese entonces, estaba en plena expansión, a trabajar en el fileteado de pescado. Este fue el último establecimiento en donde Juan mantuvo una típica relación laboral de la sociedad salarial en términos de Castel (2010): bajo relación de dependencia legal, contratación por tiempo indeterminado, con derechos laborales y remuneración según Convenio de Trabajo del ´75.

El Convenio de Trabajo del ´75 fue la principal modalidad de contratación de fileteros en la industria de procesamiento de pescado hasta principios de los ´90. Si bien sigue vigente, es muy baja la proporción de trabajadores contratados bajo esta regulación hoy en día en la ciudad. El mismo consiste en 44 horas semanales (8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados) con pago de horas extras (pago extra del 50% los sábados y del 100% domingos y feriados), todos los derechos laborales de la Ley de Contrato de Trabajo (aguinaldo, vacaciones, ART, obra social y aporte jubilatorio), horario en turno fijo y contratación por tiempo indeterminado.

Pero, este convenio tiene una particularidad respecto al de la mayoría de los asalariados y es que la remuneración es proporcional a la cantidad y calidad del trabajo realizado en la jornada laboral, como dice Juan, “el trabajo del filetero es siempre a destajo”. A modo de ejemplo, en una jornada de 8 horas Juan podía filetear 100kg de merluza, 50kg de lenguado y 50kg de pejerrey: la remuneración que Juan obtenía por dicho trabajo era en proporción, por un lado, a la especie de pescado (el fileteado de lenguado y de pejerrey, entre otras, tienen un valor distinto que se mide en relación al de la merluza que es la base 1) y, por otro lado, a la cantidad en kilogramos alcanzada en cada una (el valor del trabajo con cada especie se mide por kilo). De modo que la cuestión de la productividad adquiría en esta modalidad de contratación una relevancia fundamental para aumentar las remuneraciones.

Juan, con amplia trayectoria sindical, relata que esta modalidad (que denominan “la tablita”) se obtuvo a partir de la organización de las/os trabajadoras/es de las plantas procesadoras –fundamentalmente fileteros- de la ciudad de Mar del Plata que fundaron un gremio específico: el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (S.O.I.P.). Las/os trabajadoras/es de la pesca y la industria pesquera en todo el país estaban nucleados en ramas sindicales amplias, como la alimenticia o la del transporte según el sector, pero en Mar del Plata crearon el S.O.I.P. para poder mejorar las condiciones específicas de las/os trabajadoras/es del fileteado.

Hasta allí, según relata el entrevistado, el trabajo del filetero es muy redituable debido a que la remuneración llega a ser muy alta y, una vez aprendido el oficio, la tarea es sencilla y rutinaria. El conflicto se presenta cuando escasea el recurso. Por diversos motivos asociados, entre otras causas, a los ciclos biológicos de las especies y las vedas a la pesca que se imponen para su protección/reproducción, la cantidad de pescado para filetear en Mar del Plata no es estable durante todo el año. Para esos momentos, dentro del Convenio del ´75 está previsto lo que coloquialmente se conoce como la garantía horaria, que significa que el trabajador tiene como sueldo mínimo garantizado un equivalente al fileteado de 184kg de merluza. Ahora bien, Juan señala que un filetero promedia entre 150kg y 250kg de pescado elaborado por día, de modo que el sueldo por garantía horaria es casi el de sólo un día de trabajo para todo el mes.

Esto llevó a momentos de mucha conflictividad social en el puerto de Mar del Plata con escaladas que alcanzaron largos períodos de paros y tomas de fábricas por parte de los obreros,7 poniendo en cuestión no sólo la modalidad de trabajo en el sector sino un modelo productivo extractivo que, basado en la sobreexplotación, puso en riesgo la sustentabilidad del recurso natural y con ello la fuente de trabajo de miles de trabajadores. En este marco, en 1989 a Juan lo echaron de la empresa en la que trabajó durante 5 años por participar activamente del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), evidenciando vestigios de una época de represión política en la Argentina que aún no terminaba de ceder lugar a la democracia en sus prácticas cotidianas incluso a pesar de la legislación laboral.

III.2. Ficción legal (1989-2003)

A partir de entonces, comenzó una nueva etapa en la trayectoria laboral de Juan signada por la informalidad de las unidades productivas8 y la precariedad en la relación laboral ya que, tras ser echado de la empresa, Juan se asoció a una cooperativa de trabajo compuesta por fileteras/os que trabajaban para un único empleador. En este punto, la historia de Juan se asemeja a la de miles de trabajadoras/es que sufrieron las consecuencias de un nuevo modo de regulación en el marco de un nuevo régimen de acumulación, que se orientó a:

restablecer el poder y las atribuciones de control y disciplinamiento de los empresarios privados respecto de sus asalariados en cuanto al proceso de trabajo, y a introducir la flexibilización interna y externa de la fuerza de trabajo, a facilitar la externalización de la fuerza de trabajo, la reducción de los costos laborales directos e indirectos, la reducción de la conflictividad y su apartamiento del derecho laboral, provocaron la privatización de los sistemas de seguridad social y la descentralización de la negociación colectiva, junto con la gestión individualizada de la fuerza de trabajo y la segmentación del colectivo de trabajo (Neffa, 2005, p.7).

Aunque el trabajo en la cooperativa en términos de la tarea desarrollada, según relata el entrevistado, no cambió, inició una nueva era en la industria pesquera marplatense caracterizada por la ficción legal y el fraude laboral por parte de empresas que, masivamente, echaron a sus trabajadores y los instaron a convertirse en cooperativistas para continuar su desempeño laboral en una relación de dependencia encubierta, muchas veces sin siquiera cambiar de lugar de trabajo (Cutuli, 2016; Mateo et al, 2010; Lanari y Cutuli, 2010).

Tampoco cambiaron, según el entrevistado, las condiciones de seguridad ni los riesgos de la tarea, aunque sí de higiene, ya que los cooperativistas eran reticentes a contratar personal para mantenimiento del lugar (cuando tenían un establecimiento aparte al de la empresa que los contrataba). En términos de la unidad productiva, por su menor tamaño, su menor dotación de capital, la baja calificación en todos los puestos de trabajo y la baja productividad promedio, las/os fileteras/os cooperativistas se encontraban ahora en el sector informal. El entrevistado refiere que esto no necesariamente era negativo para la vida de las/os trabajadoras/es, debido a que en su cotidianeidad no sólo que no lo percibían así, sino que hasta, para algunas/os, presentaba mayores grados de libertad.

Sin embargo, al analizar los cambios en la relación laboral, Juan relata los claroscuros. Por una parte, en términos de remuneración, el pase a cooperativas significó un mayor ingreso mensual para los trabajadores principalmente por dos razones: por un lado, porque ya las/os empleadoras/es no pagaban cargas sociales entonces parte de ese ingreso se traducía en ganancia y parte se le transfería al trabajador; y, por otro lado, porque con el comienzo de la convertibilidad los salarios por convenio de trabajo se estancaron, de modo que las/os cooperativistas vieron un aumento significativo en el ingreso con esta nueva modalidad9. Esta fue la ventaja que presentó el empresariado a las/os trabajadoras/es para lograr un cambio de modalidad en el que ya no sólo que no tendrían la responsabilidad de la relación laboral directa, sino que tampoco pagarían la garantía horaria, ni derechos laborales como la ART10 y el aporte jubilatorio. En palabras de Juan, “cuando vos sos joven lo ves de una manera, pero cuando pasan los años y te querés jubilar lo ves de otra".

Juan comenzó siendo socio de una cooperativa, que al poco tiempo pasó a presidir. A lo largo de esta etapa, el entrevistado trabajó en distintas cooperativas, muchas veces sin siquiera necesidad de estar formalmente asociado. Cuenta que cada cooperativa, generalmente, trabajaba sólo para una empresa debido a que estas pedían exclusividad para que no se mezclara la mercadería, llegando incluso a imponerles un capataz en el lugar de trabajo para controlar. De esta manera, cuando no había materia prima las empresas sencillamente no contrataban mano de obra, así como, cuando se presentaban conflictos sindicales, prescindían de la cooperativa y contrataban otra.11 Además, las/os trabajadoras/es quedaron totalmente a demanda del empresariado, sin contemplar regulación horaria alguna ni pago por horas extra, así como también se perdieron los beneficios por productividad y todos los derechos vinculados a la seguridad social y laboral establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, pues ya no había tal contrato de trabajo.

III.3. Política del tiempo (2003-actualidad)

Tras muchos años de trabajo en el sector con participación sindical activa, Juan fue parte integrante de la lista que ganó la conducción del S.O.I.P. en 2003 y desde ese momento hasta el año 2010 trabajó en la comisión directiva. Al ser cooperativista y no tener un contrato en relación de dependencia con una empresa, Juan –al igual que todos los cooperativistas- no tenía la posibilidad de agremiarse al sindicato, de modo que participaba de manera informal y su desempeño laboral en el sindicato fue bajo la figura de asesor externo. En 2010 la lista de la que participaba perdió la conducción del gremio y ya no lograron volver a ganar las elecciones. Juan siguió vinculado laboralmente a la política, pero, desde entonces, en partidos políticos del peronismo. En simultáneo, mantuvo su inserción en el sector pesquero como cuentapropista y se dedicó a comprar pescado a pescadoras/es independientes de la banquina marplatense y revenderlo a domicilio. A su manera, Juan, implementó una política del tiempo en términos de Gorz (en Frayne, 2017). Agotado de décadas de sobreexplotación, decidió optar por una reducción del tiempo dedicado al trabajo para invertir en tiempo dedicado a la emancipación, pero no sólo de su ser individual sino también aportando a lo que él entendió que contribuía a la emancipación colectiva, dedicando la mayor parte de ese tiempo a la militancia política activa hasta hoy en día.

Finalizando, la trayectoria de Juan vista desde la noción de fuerza social (Laitano y Nieto, 2018) permite pensar el conflicto de las/os trabajadoras/es del puerto bajo la lógica de la lucha de clases, incluso aún en diferentes etapas de su vida, que se corresponden con transformaciones ocurridas en las modalidades de contratación en la industria del pescado. Es decir que, pese a tratarse de una trayectoria signada por momentos bisagra, como las políticas de apertura de los ’90 que representaron un corrimiento de los trabajadores de las empresas a las cooperativas tercerizadas, el conflicto entre sectores y actores cambiantes a lo largo del tiempo, en todos los casos expresan relaciones sociales marcadas por la conflictividad vertical entre fuerzas sociales. Fuerzas sociales, que a su vez son vistas como conflictivas al interior, y no homogéneas y armónicas (Laitano y Nieto, 2019).

Así como, a lo largo de sus relatos, Juan ha dado cuenta de la conflictividad social que prima en la pesca dada por las disputas de intereses entre capital y trabajo (que, en parte también, son el motivo por el cual él ha desistido de trabajar en relación de dependencia), el entrevistado finaliza con una reflexión que da cuenta de la necesidad de entendimiento entre clases en pos del objetivo común: “Las nuevas generaciones de trabajadores tienen que tener presente que si no hay pescado, si no hay empresarios argentinos que pescan, no va a haber trabajo, porque van a venir barcos con más tecnología que, o se lo llevan entero o lo procesan en el barco y acá va a ser un puerto fantasma, una ciudad fantasma, una Mar del Plata fantasma.”

IV. Conclusión

El objetivo de este artículo fue analizar el impacto de las políticas de apertura económica llevadas adelante durante la década del ´90 en la Argentina sobre la organización del trabajo en la industria pesquera marplatense. A partir del enfoque metodológico cualitativo por trayectoria laboral, se logró hacer un acercamiento al proceso de precarización desde la óptica de un trabajador que vivió en carne propia los cambios. En un tema que se caracteriza por un alto nivel de opacidad no sólo respecto a las estadísticas y la información pública, sino también a las vivencias cotidianas de sus protagonistas, la perspectiva elegida resultó una herramienta de mucha riqueza para este abordaje con fines de investigación.

Para concluir, a lo largo de las tres etapas Juan se vió envuelto en relaciones sociales estructuradas por actores y grupos diferentes, con posiciones particulares en cada uno de los momentos (Schulze y Góngora, 2022). De modo que, no sólo fueron cambiantes los actores que conforman el empresariado del puerto, con la llegada de las cooperativas y las nuevas modalidades de contratación, sino que también lo fueron los grupos y las posiciones respecto a los grupos. Puntualmente el sindicato (S.O.I.P.) a lo largo de su trayectoria fue muy importante como ordenamiento colectivo que lo ayudó a defender sus derechos como trabajador, tanto como el motivo por el cual fue expulsado de la empresa en tiempos donde los vestigios de la persecución política seguían presentes. De modo, que los se trata de una trayectoria donde los movimientos y cambios fueron recurrentes al punto de llegar a un presente donde Juan sin alejarse de sus ideas y decidió dedicarse a trabajar como autónomo.

Se concluye que el proceso de cambio en la modalidad de trabajo experimentada en el sector pesquero marplatense estuvo intrínsecamente vinculada a la precarización laboral y al aumento del sector informal en detrimento del formal. A partir de la óptica de una trayectoria laboral, se pudo analizar que los contratos por convenio colectivo dejaron muchos aspectos de la seguridad laboral del trabajador librados al beneficio empresario (como el pago por productividad y la posibilidad de finalizar el contrato por causas políticas). Luego, la tercerización a cooperativas de manera fraudulenta llevada delante de forma masiva por el empresariado marplatense, dejó en una posición mucho más desfavorable a los trabajadores respecto a la posición anterior. Por último, el nivel de deterioro en términos de salud física y psíquica que produce la tarea desarrollada en el marco de una situación de incertidumbre y desprotección tan elevadas, hace que los trabajadores cercanos a la edad jubilatoria intenten buscar alternativas laborales menos desfavorables, aunque eso signifique un menor ingreso.

Declaración de autoría

Investigación, supervisión, escritura- revisión y edición: Camila Alejandra Alfageme.

Escritura- revisión y edición: Ignacio Cubric Maiz.

Referencias bibliográficas

Aspiazu, E. (2014). Conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares: una revisión teórica con enfoque de género. Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 5(1), 177-194.

Beccaria, L. (2005). El mercado laboral argentino luego de las reformas. En L. Beccaria y R. Maurizio (Eds.), Mercado de trabajo y equidad en Argentina. Prometeo, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Castel, R. (2010). ¿Qué centralidad del trabajo? En R. Castel, El ascenso de las incertidumbres (pp. 77-95). Fondo de Cultura Económica.

Colombo, G. y Nieto, A. (2009). Lucha de calles en la industria de la pesca. Conflicto Social, 2(1).

Cutuli, R. D. (agosto, 2015). Tercerización, flexibilización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. Un estudio a través de la justicia laboral (Mar del Plata, 1990-2010). Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 12, Buenos Aires.

Cutuli, R. D. (2016). Precarización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. La (de)construcción de una “ficción legal” (1990-2010). Estudios del Trabajo, 52, 11-26.

De Castro, C. (2019). Presentación. La precariedad laboral y más allá. Cuadernos de Relaciones Laborales, 37(1), 11-29.

Eguía, A., Ortale, S., Piovani J. I. y Weingast, D. (2007). La pobreza en la Argentina: nuevas realidades, nuevos conceptos. En A. Camou, C. Tortti y A. Viguera (Coords.), La Argentina democrática y los libros. Prometeo.

Errazti, E., Gualdoni, P., Bertolotti, M. I. y Pagani, A. N. (2008). La pesca artesanal de la provincia de Buenos Aires: análisis descriptivo FODA. Jornadas de Difusión de la Investigaciónen Economía, 7, (pp. 30-33).

Frayne, D. (2017). La provocación. En D. Frayne. El rechazo del trabajo (pp. 16-41). Ediciones Akal.

García de Fanelli, A. (1989). Patrones de desigualdad social en la sociedad moderna: una revisión de la literatura sobre discriminación ocupacional y salarial por género. Desarrollo Económico, 114(29), 239-264.

Gaviola, S. R. (2023). Problemáticas económicas, sociales e institucionales actuales de la pesca artesanal marítima en la Argentina. En A. Monti y J. Dadon (Comps.), Hacia la sostenibilidad de los socio-ecosistemas costero-marinos de Iberoamérica. Libro de Resúmenes del III Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (pp. 374-375). Universidad Nacional de Mar del Plata.

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). La entrevista ¡Aguce el oído! En S. Giroux y G. Tremblay, Metodología de las ciencias humanas. La investigación en acción (pp. 161-178). Fondo de Cultura Económica.

Gorz, A. (1991). La invención del trabajo. En A. Gorz, Metamorfosis del trabajo (pp. 25-38). Editorial Sistema.

Labrunée, E. (coord.) (2010). Historias y trayectorias. Relatos y reflexiones de la vida en el trabajo. Ediciones Suárez.

Labrunée, E. y Gallo, M. (2005). Informalidad, precariedad y trabajo en negro: distinción conceptual y aproximación empírica. Realidad Económica, 210, 60-76.

Laitano, M. G. y Nieto, A. A. (2019). “Muñecas bravas en un nido de ratas”: Notas sobre las representaciones masculinas y el protagonismo femenino en las luchas gremiales de la industria del pescado. Ejes De Economía Y Sociedad, 3(4), 56–80. https://pcient.uner.edu.ar/index.php/ejes/article/view/614

Lanari, M. E. y Cutuli, R. (2010). Trabajadores de la industria pesquera procesadora: conserva y fileteado en el puerto de Mar del Plata. Concurso bicentenario de la patria. El estado de la clase trabajadora en la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

López, N. y Monza, A. (1995). Un intento de estimación del sector informal urbano en la Argentina. Desarrollo Económico, 139(35), 467-474.

Ludmer, G. (2019). ¿Qué hay de nuevo en el viejo debate sobre las causas de la informalidad laboral? CEC, 5(10), 99-121.

Mallimaci, F. y V. Giménez Béliveau (2006). Historias de vida y método biográfico. En I. Vasilachis (Coord.) Estrategias de investigación cualitativa (pp. 175-212). Gedisa.

Marx, K. y Engels, F. (2002 (1948). Manifiesto Comunista. Ediciones elaleph.com

Mateo, J., Nieto, A y Colombo, G. (2010). Precarización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. El caso de las “cooperativas” de fileteado de pescado. Estado actual de la situación y evolución histórica de la rama 1989-2010. En Concurso bicentenario de la patria. El estado de la clase trabajadora en la provincia de Buenos Aires. La Plata: Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Muñiz Terra, L. Roberti, E., Deleo, C. y Hasicic, C. (2011). Trayectorias laborales en Argentina: una revisión de estudios cualitativos sobre mujeres y jóvenes. Proyecto “Los estudios de caso en las ciencias sociales: sobre sus orígenes, desarrollo histórico y sistematización metodológica”. Programa de Incentivos docentes del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por el Dr. Juan Ignacio Piovani y radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET).

Neffa, J. (2005). Las principales reformas de la relación salarial peradas durante el período 1989-2001 con impactos director o indirectos sobre el empleo. Materiales de Investigación, 4.

Nieto, A. (2008). Conflictividad obrera en el puerto de Mar del Plata: del anarquismo al peronismo. El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, 1942-1948. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 11(11), 35-44.

Nieto, A. (2007). El movimiento huelguístico en la industria procesadora de pescado. Mar del Plata, agosto – octubre de 1942. PIMSA, 11(11), 28-84.

Nieto, A. (2010). Amotinados: ira obrera en la industria pesquera argentina, 1997-2007. Lavboratorio, 23, 63-89.

Nieto, A. (2011). Activación obrera y democracia. Experiencias micropolíticas de un grupo subalterno: Las obreras/os del pescado, Mar del Plata (1942-1966). A Contracorriente. Revista de Historia Social y Literatura en América Latina, 9, 175-202.

Nieto, A. (2016). Negociación colectiva y lucha de clases: convenio laboral para fileterxs (1969-1970). Anuario del Instituto de Historia Argentina, 16(4), 1-24.

Nieto, A., Nogueira, M. L, Laitano, M. G., Marioli, E. M. y Teijón, I. S. (2018). El concepto de fuerza social obrera: sus potencialidades para el estudio de la clase trabajadora desde una perspectiva marxista. En Las organizaciones de trabajadores desocupados en la historia reciente de Argentina: Experiencias, luchas y esperanzas (1990- 2015) (pp. 29-51). Ediciones del Ceiso, Universidad de la Patagonia. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales.

Nieto, A. Okada, C. y Solimeno, D. A. (2022). Pesca, mar y tierra: una cartografía industrial de la actividad pesquera en Mar del Plata. El Ojo del Cóndor, 11, 23-25.

Payne, A. y Phillips, N. (2012). Teorías de la edad de oro. En A. Payne y N. Philips, Desarrollo (pp. 155-162). Alianza Editorial.

Pinto, A. (1970). Naturaleza e implicaciones de la “heterogeneidad estructural” en la América Latina. El Trimestre Económico, 37(145), 83-100.

PREALC-OIT (1978). Sector informal. Funcionamiento y políticas. Santiago-Chile: Organización Internacional del Trabajo.

Roberti, M. E (2012). Rupturas y subjetividades: Un acercamiento a la perspectiva de las Trayectorias Laborales. Trabajo y Sociedad, 18, 267- 277.

Schulze, M. S. y Góngora, M. E. (2022). Los agentes económicos de la pesca industrial en la Argentina: las cámaras empresariales pesqueras. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 1-20.

Taylor, S.J. y Bogdan R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados. Editorial Paidós Básica.

Notas

Recepción: 26 noviembre 2024

Aprobación: 26 febrero 2025

Publicación: 01 abril 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Ediciones de la FaHCE utiliza

Ediciones de la FaHCE utiliza