Artículos

Cartografía del trabajo en Rosario. Un aporte desde la Encuesta de Hogares Rosario (EHR-UNR)

Resumen: Este trabajo constituye un aporte a la caracterización de la población ocupada en la ciudad de Rosario a partir de la Encuesta de Hogares Rosario UNR realizada en el 4° trimestre de 2021. Se realizó una muestra probabilística compleja de selección de viviendas a partir de un diseño en tres etapas. El trabajo de campo se desarrolló durante 12 semanas y relevó más de 1070 viviendas. Se buscó, entre otros, responder tres preguntas centrales que configuran una fotografía del empleo rosarino: qué es el trabajo, quiénes son los y las trabajadoras y qué hacen en la labor que desarrollan. Los resultados de la investigación reflejan una ciudad donde predomina el empleo privado orientado a servicios y comercios. En relación al tamaño de los establecimientos, se verifica un gran peso de aquellos de tamaño pequeño (44%), lo que da cuenta del carácter artesanal. En relación a la población, las estimaciones de la EHR-UNR arrojaron que dentro de las personas ocupadas, hay un predominio de puestos de ocupación plena (66%) y una tasa de sobreocupación (25%). Además, en un ejercicio comparativo se presentan cálculos para el mismo periodo en base a los microdatos de la EPH-INDEC que permiten observar similitudes y diferencias de los indicadores bajo análisis.

Palabras clave: Trabajo, Informalidad, Rosario, Encuesta de hogares.

Mapping labour in Rosario. A contribution from the Rosario household survey (EHR-UNR)

Abstract: This work is a contribution to the characterization of the employed population in the city of Rosario based on the Rosario UNR Household Survey carried out in the 4th quarter of 2021. A complex probabilistic sample of housing selection was carried out based on a three-stage design. The field work was carried out over 12 weeks and surveyed more than 1070 homes. The aim was, among others, to answer three central questions that form a picture of Rosario employment: what is work, who are the workers and what do they do in the work they do? The results of the research reflect a city where private employment oriented to services and commerce predominates. In relation to the size of the establishments, a large weight of those of small size is verified (44%), which accounts for the artisanal nature. In relation to the population, the estimates of the EHR-UNR showed that within the employed people, there is a predominance of full-time positions (66%) and an overemployment rate (25%). In addition, a comparative exercise presents calculations for the same period based on EPH-INDEC microdata that allow observing similarities and differences in the indicators under analysis.

Keywords: Labor, Labor Informality, Rosario.

1. Introducción

Este trabajo constituye un aporte a la caracterización de la población ocupada en la ciudad de Rosario a partir de la Encuesta de Hogares Rosario UNR (EHR-UNR) realizada en el 4° trimestre de 2021. En este sentido, los resultados exhibidos cristalizan una fotografía del empleo rosarino. Ello habilita una exploración de las condiciones estructurales de la ocupación así como también comparaciones con fuentes de información secundaria como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en sus estimaciones continuas y sistemáticas para el total de los 31 aglomerados urbanos y para el Aglomerado Gran Rosario (AGR) en particular.

La falta de datos representativos sobre la población de Rosario motivó la creación de la EHR-UNR, diseñada para suplir vacíos de información y facilitar análisis comparativos con otras fuentes nacionales. Por su parte, la Encuesta Permanente de Hogares, implementada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), permite conocer la situación del Aglomerado Gran Rosario, como máximo nivel de desagregación territorial.

El artículo se estructura en una serie de apartados que comienza con el planteo de la vacancia estadística que da origen a la EHR-UNR Seguido, se desarrolla la metodología, el muestreo y el trabajo de campo. De forma posterior, se presentan los principales indicadores construidos para la ciudad de Rosario (EHR-UNR), el aglomerado Gran Rosario y el total de los 31 aglomerados urbanos (EPH-INDEC).

2. Hacia el planteo del problema: aglomerados, dominios de estimación y otras yerbas

Hasta el momento, la ciudad de Rosario no posee información estadística representativa de toda su población, más allá de la brindada cada 10 años por los Censos Nacionales de Población y Vivienda, por un lado, y la información demográfica que se presenta en los Anuarios Estadísticos de la Municipalidad de Rosario, por el otro. En este sentido, como principal problema se identifica la necesidad de contar con información sistemática y representativa de los hogares y la población de la ciudad de Rosario.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) constituye otro instrumento estadístico. Esta es ejecutada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a través de un relevamiento continuo y presenta sus resultados de manera trimestral. Dicho relevamiento brinda información para 31 aglomerados urbanos en el país. El aglomerado Gran Rosario comprende a la ciudad de Rosario junto a las localidades de Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Roldán, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín y San Lorenzo.

Si bien el enfoque de la EPH, que permite la desagregación de la información por aglomerados, tiene una justificación metodológica que se comprende y se sostiene a nivel de las necesidades de información nacional, es preciso avanzar en otro tipo de relevamiento de carácter subnacional que provean información relevante para escena local. En este caso, se trata de la ciudad de Rosario que posee diferencias con el resto de las pequeñas localidades que componen el aglomerado delimitado desde el INDEC en lo relativo a población, estructura productiva y de servicios, entre otras. Asimismo, son municipios y comunas que cuentan, apenas, con reparticiones tradicionales de administración pública que atienden demandas y necesidades básicas de la dinámica local.

Se debe tener en cuenta que, a nivel nacional, el tamaño muestral está definido por aglomerados, razón por la cual las estimaciones disponibles hasta el momento no permiten establecer comparaciones entre las características poblacionales y de los hogares de la ciudad, respecto a las del resto de las localidades que integran el aglomerado. Por ello, se sostiene que esta situación exige el desarrollo de indicadores más ajustados a las particularidades de una ciudad de la envergadura de Rosario, que permitan evaluar en el tiempo la dinámica de la población.

Algunas de esas características que marcan tales diferencias tienen que ver con las singularidades propias de la ciudad que implican hábitos de vida y consumo particulares. Es decir, existen muchas heterogeneidades intra aglomerado con respecto a varias características (demográficas, sociales y ocupacionales) que determinan perfiles bien diferenciados entre Rosario y las diez localidades que dan cuerpo al aglomerado.

Los hogares dan cuenta de una buena parte del circuito de satisfacción de necesidades y de producción económica. A su vez son afectados por los vaivenes de los ciclos económicos y los cambios sociales. El desarrollo humano, el nivel de vida y las condiciones de bienestar general de un país se reflejan, en última instancia, en la constitución de los hogares, familias e integrantes de estas unidades de convivencia con rasgos y características particulares en contextos diversos.

El conocimiento de esas características para determinados estratos socioeconómicos y algunas áreas geográficas de interés, así como el perfil de sus integrantes agrupados en distintos grupos poblacionales significan una gran oportunidad de generar innovaciones claves y poder contribuir con información valiosa que es constantemente demandada por actores con roles estratégicos en la dinámica de nuestra sociedad.

En este marco, la Encuesta de Hogares Rosario (EHR-UNR) relevó un amplio conjunto de dimensiones para caracterizar las condiciones de vida de los hogares y la población de la ciudad. A través de cuestionarios específicos para viviendas, hogares e individuos, se recopilaron datos sobre las características habitacionales, condiciones sociodemográficas, acceso a servicios básicos, salud, educación, migraciones y estrategias de manutención. Además, se indagó en aspectos ambientales del entorno, la tenencia de animales, el acceso a tecnologías y la seguridad alimentaria.

En el ámbito laboral, se relevaron condiciones de empleo y desocupación, contemplando pluriempleo, intensidad de la ocupación, ingresos y beneficios sociales, así como el trabajo no remunerado y el uso del tiempo. También, se exploraron dimensiones claves para la vida urbana, como la movilidad, la valoración de servicios públicos, la actividad física y deportiva, la participación ciudadana y el acceso a productos financieros y tecnológicos. Este enfoque integral permite no solo una descripción detallada de la realidad social y económica de Rosario, sino también la identificación de desigualdades y desafíos específicos para la formulación de políticas públicas.

En suma, la formulación e implementación de una Encuesta de Hogares en Rosario permite dar respuesta a la demanda cotidiana en distintas esferas de la gestión pública, organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, investigadores/as, agencias internacionales, agentes y organismos del sector privado, entre otros.

El procesamiento de la Encuesta Hogares Rosario (EHR) presentó algunas dificultades y limitaciones relacionadas con el tamaño de la muestra y la tasa de respuesta. En particular, los niveles de desagregación disponibles resultaron ser una restricción, ya que a medida que se incrementa el nivel de desagregación, el coeficiente de variación tiende a ser más alto. En consecuencia, los datos se vuelven menos representativos y muestran una mayor variabilidad. Por el contrario, la obtención de un coeficiente más bajo indica estimaciones más precisas.

Si bien corresponde a cada equipo o investigador determinar si un dato con cierto coeficiente de variación le es útil o no para su objetivo, de acuerdo con el grado de precisión requerido, se establecieron distintos rangos para determinar la variabilidad de la información recolectada. Se definió aquella estimación o indicador que resultaba pertinente comunicar o informar en las diferentes publicaciones de Usina de Datos UNR.

De este modo, se advierte que cifras con coeficiente de variación superiores al 16% y menores o iguales al 33% deben ser tratadas con cautela ya que el valor expresado tiene carácter indicativo. Aquellos coeficientes superiores a 33% hace que los valores sean desestimados producto de su alta variabilidad.

3. Una herramienta para armar: la Encuesta de Hogares Rosario (EHR-UNR)

En función de la situación problemática planteada, la herramienta construida para dar respuesta a tales demandas fue la Encuesta de Hogares Rosario (EHR-UNR).1 La misma se estructura como un proyecto interdisciplinario e innovador puesto que se propone contribuir a la construcción de una fuente primaria de datos que provea información acerca de la situación demográfica, económica, cultural y social de la población y los hogares de la ciudad de Rosario. Además, se diseñó para complementar, y no competir, con los instrumentos del sistema estadístico nacional a partir de identificación de vacancias claves de información para la escala local en la ciudad de Rosario.

Concretamente, la EHR es una encuesta multipropósito realizada a través de un muestreo probabilístico complejo, lo que garantiza que la fracción de hogares que es encuestada sea representativa del conjunto de hogares de la ciudad.

En una encuesta por muestreo como la EHR, el diseño muestral es una tarea central. Este procedimiento involucra aspectos metodológicos y requerimientos técnicos para construir una representación adecuada de unidades de la población bajo análisis. Para la determinación del tamaño de muestra de la EHR-UNR se siguieron los lineamientos y fórmulas determinadas en Naciones Unidas (2008). En este sentido, se consideró la selección de una muestra de hogares en un diseño en tres etapas.

En la primera etapa, se establecieron las unidades primarias de muestreo (UPM), las cuales están conformadas por radios censales. Se realizó una clasificación en cinco estratos determinados a partir de un conjunto de características sociodemográficas.2 La selección de los radios se realizó a partir de un muestreo sistemático con probabilidad proporcional al total de viviendas ocupadas estimadas de acuerdo con el Pre-Censo de Viviendas 2020 realizado por el INDEC.

En la segunda etapa, en función del tipo de muestra definida en el proyecto, se procedió a la enumeración de las manzanas o áreas con viviendas y a la selección al azar de una de ellas. Cabe destacar que en cada radio se consideraron manzanas, o grupo de manzanas, de forma tal que las unidades quedaran conformadas con un tamaño similar de viviendas. Posteriormente se realizó un listado de viviendas por manzana o área seleccionada. Por último, la tercera etapa contempló la selección sistemática de 10 viviendas por área seleccionada.

Bajo los escenarios planteados, el tamaño de muestra definido fue de 1060 viviendas correspondientes a 106 radios censales. La tasa de no respuesta esperada se basó en las observadas en encuestas similares, entre el 35 y 45 por ciento, finalmente la tasa observada, la que efectivamente se obtuvo fue del 46%, valor que se empleó luego en la etapa de ajuste y calibración de muestra.

Por su parte, el procesamiento de la información comenzó con la primera etapa, la carga a través de un software diseñado ad hoc, luego la depuración la realizó el equipo de Usina de Datos. La etapa de calibración y ajuste estuvo a cargo del muestrista y, por último, el procesamiento de resultados lo realizó el equipo de Usina usando el software libre R, ya que es diseño complejo y el empleo de muestras bootstrap así lo requirió.

El desarrollo del trabajo de campo, como aquella etapa que se desarrolla “la comprensión de fenómenos sociales en sus escenarios naturales, mediante la combinación de diversas fuentes de información, tales como observación y entrevistas” (Di Virgilio, Fraga, Najmias, Navarro, Perea y Plotno, 2007, p. 92), tuvo lugar durante doce semanas consecutivas. Concretamente, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Los motivos que explican la decisión de implementar el operativo en este trimestre tienen que ver estrictamente con la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) durante la pandemia del COVID-19. Con el avance del proceso de vacunación y control de los números de casos, la segunda mitad del año 2021 constituyó la primera oportunidad para comenzar con la encuesta presencial y domiciliaria

Sintéticamente, es posible agrupar el proceso en tres momentos que involucraron, en total, a 10 personas: encuestadores, coordinadora del trabajo de campo, muestrista, supervisores y personal técnico del equipo de Usina de Datos UNR. Las etapas de este proceso comprenden el momento preparatorio, de ejecución y, por último, de balance.3

En definitiva, la experiencia de la Encuesta de Hogares Rosario (EHR-UNR) se erigió como el dispositivo institucional con el cual la Universidad pública buscó aportar información de relevancia con impacto regional para una multiplicidad de actores y organismos. A partir de los rasgos centrales mencionados, logró producir, por primera vez, información estadística a nivel local, permitiendo abordar vacancias clave en el conocimiento sobre la realidad social, económica y demográfica de la ciudad.

4. Rosario y su fuerza de trabajo: un retrato desde los datos

La información presentada en este artículo se estructura a partir de un grupo de interrogantes básicos que se intentarán responder para el caso de la ciudad de Rosario: qué es el trabajo, cuál es la fuente de ingresos de los hogares rosarinos, quiénes son los y las trabajadoras y qué hacen en la labor que desarrollan. Además, se precisan los aspectos más relevantes sobre dos cuestiones centrales: la intensidad de las ocupaciones y la participación de varones y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado.

Debido a que la EHR-UNR retoma bloques y preguntas en su cuestionario que han sido probados y aplicados por el INDEC en la EPH, se establecen algunas comparaciones mediante estimaciones de elaboración propia para el 4º trimestre de 2021 en el aglomerado Gran Rosario y en el total de los 31 aglomerados urbanos.

Cabe aclarar, que estas comparaciones con los indicadores de la EPH no se realizan de manera sistemática en todas las tablas. La razón de esta decisión radica en que el objetivo central del estudio es caracterizar la estructura ocupacional de la ciudad de Rosario de manera específica, sin perder el foco en sus particularidades. Una revisión exhaustiva de todas las variables en relación con esta unidad territorial escapa a los objetivos del trabajo. No obstante, se incluyen comparaciones en ciertos indicadores clave con el propósito de poner en perspectiva la situación de la ciudad en relación con el aglomerado y así brindar un marco de referencia más amplio.

Sintéticamente, los ítems que se comparan son los siguientes: fuente de ingresos de los hogares; distribución de la ocupación según sexo y edad; categoría ocupacional; tipos de establecimientos de trabajo y, por último, intensidad de la ocupación principal. El resto de las estimaciones se exhiben de forma simple, sin comparación tal como se mencionó más arriba.

4.1 Trabajo y Empleo: principales claves conceptuales

Este artículo aborda las ocupaciones como una categoría específica y el trabajo como un concepto más amplio, por lo que resulta necesario aclarar qué se entiende por cada una de estas nociones.

Al respecto, se debe señalar que, desde el punto de vista sociológico, el concepto de trabajo ha sufrido grandes transformaciones a través del tiempo. Mutó su valoración por parte de las diversas sociedades y culturas, varió la forma de conceptualizarlo, pero también se alteraron las formas sociales que éste ha ido adquiriendo (Guerra, 2011). El trabajo, en efecto, tuvo grandes cambios no solo en materia analítica sino también en términos objetivos.

Al decir de Meda (2007), tras olas o épocas de cambios, actualmente convivimos con un concepto de trabajo que representa un conglomerado, una yuxtaposición de diferentes sentidos históricos del término que se materializan en un “agrupamiento no repensado de tres dimensiones del trabajo: el trabajo como factor de producción, como esencia del hombre y como sistema de distribución de los ingresos, de los derechos y de las protecciones” (Meda, 2007, p. 24).

No obstante, a pesar de esta multiplicidad de sentidos y énfasis, es posible identificar algunos elementos en común que permiten establecer ciertos límites. Así, se entiende al trabajo como una actividad humana orientada hacia una finalidad, la producción de un bien, o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad objetiva, exterior e independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción de una necesidad (Neffa, 2014). Para la realización de esta actividad multidimensional “se requiere la movilización de todo el ser humano, es decir de la fuerza física y/o de las capacidades psíquicas (afectivas y relacionales) y cognitivas, y la puesta en práctica de las calificaciones, competencias profesionales y experiencia de los trabajadores” (Neffa, 1999, p. 11).

Por otro lado, el empleo hace referencia a “una relación que vincula el trabajo de una persona con una organización dentro de un marco institucional y jurídico” (Neffa, 1999, pp. 11-12) que está definido independientemente de aquella, y que se constituyó antes de su ingreso en la empresa.

Ahora bien, para ahondar en el objeto de este trabajo, ¿qué supone estar ocupado o empleado? Tradicionalmente el énfasis principal estuvo puesto en la obtención de recursos para sobrevivir o en el ingreso que provee la venta de la fuerza de trabajo en un marco dado. Sin soslayar la relevancia de los ingresos en un sistema capitalista, autores como Castel (1995) y Neffa (1999 y 2014) demuestran que la obtención o sostenimiento de una ocupación implica mucho más que la ganancia o pérdida de un ingreso. Por el contrario, supone la des-inscripción (o no participación) en una red de vínculos, relaciones y solidaridades que constituyen la trama de nuestras sociedades centradas en el trabajo, así como también la pérdida de protecciones asociadas al trabajo tanto individuales como familiares para el presente y el futuro.

Tras lo dicho, los datos constatan que aún se sostienen parámetros que corresponden a sociedades del trabajo (Offe, 1992) o sociedades que se organizan en función del trabajo (Antunes, 1999). Las tablas 1a y 1b muestran cómo se distribuyen las fuentes principales de ingresos en Rosario (a partir de las estimaciones arrojadas por la EHR), por un lado, y de la región y el total de 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH, por el otro. Allí se destaca el peso que aún tiene el trabajo remunerado en los hogares.

En los tres niveles bajo análisis —ciudad de Rosario, aglomerado Gran Rosario y total de los 31 aglomerados urbanos— el trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares (Tablas 1a y 1b). Comparativamente, en Rosario se registran niveles más bajos donde el 77,5% de los hogares tiene ingresos provenientes del trabajo remunerado.

| Hogares según fuente de ingresos | Porcentaje | |

| Ingresos provenientes del trabajo | 77,5 | |

| Jubilación y/o pensión | 18,3 | |

| Otras fuentes | 4,2 | * |

| Total | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Hogares Rosario

| Hogares según fuente de ingresos | Gran Rosario | Total 31 aglomerados |

| Porcentaje | ||

| Ingresos provenientes del trabajo | 79,6 | 81,9 |

| Jubilación y/o pensión | 16,4 | 15,3 |

| Otras fuentes | 3,9 | 2,8 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

4.2 El perfil de las y los trabajadores rosarinos: género, edad y más

La población ocupada se define como el conjunto de personas que, durante la semana de referencia, realizaron al menos una hora de trabajo en una actividad económica. En Rosario, esta población se estima en 460 mil personas, de las cuales un 53,8% son varones y un 46,2% mujeres (Tabla 2a). Si se compara el nivel de ocupación por sexo, se observa que en la ciudad la cantidad de mujeres que se encuentran insertas laboralmente es mayor que sus pares a nivel aglomerado y en el promedio nacional. Estos últimos comparten un 43,9% y 43,6% de mujeres ocupadas, respectivamente (Tabla 2b).

| Población ocupada | Porcentaje |

| Mujeres | 46,2 |

| Varones | 53,8 |

| Total | 100,0 |

| Población ocupada | Gran Rosario | Total 31 aglomerados |

| Porcentaje | ||

| Mujeres | 43,9 | 43,6 |

| Varones | 56,1 | 56,4 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Hogares Rosario --No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor a 33%

En la Tabla 3 se analizan las tasas de participación en el trabajo remunerado por sexo y por grupo de edad. Allí se advierten valores más altos para los varones con respecto a las mujeres en todos los rangos etarios, 15 puntos por encima.

La misma tendencia se destaca en la Figura 1 en donde se examina la población ocupada por sexo y grupo de edad en miles de personas: los varones en edad central registran niveles de empleo mayores que sus pares mujeres para el mismo grupo etario. Sin embargo, este recorte de la realidad resulta sesgado si no se contemplan las tasas de participación en el trabajo no remunerado, que se adicionan al trabajo remunerado; cuestión que se analizará más avanzado este trabajo.

| Grupo de edad | Mujeres | Varones |

| 18 a 34 | 50,5 | 65,6 |

| 35 a 64 | 70,0 | 86,6 |

| 65 y más | -- | 27,9 |

El nivel educativo de quienes componen la fuerza de trabajo en Rosario constituye otro aspecto central en la tarea de caracterizar a los y las ocupadas rosarinas. Se destaca que alrededor del 40% (38,1% en varones y 44,9% en mujeres) tiene nivel secundario completo o superior incompleto. Además, un 31,3% de mujeres posee nivel superior completo, que polariza con un porcentaje similar de varones con primario completo o secundario incompleto (Tabla 4).

| Máximo nivel educativo alcanzado | Varones | Mujeres | Total | ||

| Primario incompleto (incluye educ. especial y sin instrucción) | 5,8 | * | -- | 4,4 | |

| Primario completo | Secundario incompleto | 30,4 | 21,0 | 26,1 | ||

| Secundario completo | Superior incompleto | 38,1 | 44,9 | 41,2 | ||

| Superior completo | 25,7 | 31,3 | 28,3 | * | |

| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

4.3 El día a día laboral: ocupaciones y sectores claves en Rosario

Una dimensión relevante para explorar es la que refiere a las actividades que desempeñan las y los rosarinos en sus actividades laborales. En este sentido, cabe preguntarse qué tipo de inserción tienen, con qué intensidad, en qué tipo de establecimientos, de qué tamaño y con qué nivel de calificación desarrollan sus actividades laborales, entre otros interrogantes.

La distribución de categorías ocupacionales refleja las diferencias en la estructura productiva en Rosario, la región y el promedio nacional. A este respecto, el 72,6% de las personas que trabaja en la ciudad de Rosario tienen como ocupación principal un empleo asalariado (Tabla 5a). En segundo lugar, el trabajo por cuenta propia abarca al 22,2% de los/as ocupados/as. Las personas que se encuadran bajo la figura de patrón o empleador representan un valor inferior al 5%.

Las categorías ocupaciones registran valores disímiles si se hace foco en el aglomerado y en el total de los 31 aglomerados urbanos. Con respecto al primero, el nivel de asalarización de la población ocupada es menor que lo relevado por la EHR y, como contrapartida, la población que se inserta de forma autónoma es mayor (Tabla 5b).

Por su parte, la magnitud de los trabajadores/as asalariados/as en el promedio nacional es levemente mayor mientras que la categoría “cuenta propia” alcanza una posición intermedia entre lo registrado por la EHR (22,2%) y el aglomerado Gran Rosario (24,9%).

| Categoría | Porcentaje | |

| Empleado/a | 72,6 | |

| Cuenta Propia | 22,2 | |

| Patrón | 4,5 | * |

| Trabajador Familiar Sin Remuneración | -- | |

| Total | 100,0 |

--No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor a 33%.

| Categoría ocupacional | Gran Rosario | Total 31 aglomerados |

| Porcentaje | ||

| Empleado/a | 71,1 | 73,0 |

| Cuenta Propia | 24,9 | 23,0 |

| Patrón | 3,6 | 3,5 |

| Trabajador Familiar Sin Remuneración | 0,4 | 0,4 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

Según el tipo de establecimiento, del total de ocupados/as en la ciudad de Rosario, cerca del 87% posee un empleo en un establecimiento del sector privado, mientras que un poco más del 11% se encuentra inserto laboralmente en el sector público estatal (Tabla 6a). En otras palabras, alrededor de 9 de cada 10 ocupados trabajan en el ámbito privado.

A nivel nacional, la incidencia del empleo público en la población ocupada registra un nivel mayor, superando el 18% (Tabla 6b) mientras que aquella que lo hace en establecimientos privados es menor. Se puede afirmar que, en el total de los 31 aglomerados, en promedio 8 de cada 10 personas trabajan en un establecimiento privado. Por su parte, en el aglomerado Gran Rosario, las estimaciones de la EPH para estas categorías son prácticamente las mismas que las arrojadas por la EHR.

| Tipo | Porcentaje |

| Estatal | 11,6 |

| Privada | 86,8 |

| Otros | -- |

| Total | 100,0 |

| Tipo de establecimiento | Gran Rosario | Total 31 aglomerados |

| Porcentaje | ||

| Estatal | 11,7 | 18,2 |

| Privada | 87,0 | 80,2 |

| De otro tipo | 1,4 | 1,7 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

El tamaño de los establecimientos que concentran la fuerza de trabajo en Rosario es un aspecto clave para caracterizar el empleo local, ya que refleja la estructura productiva de la ciudad. Los datos muestran que los establecimientos pequeños, con hasta 5 empleados, representan el 44,4% del total. En contraste, los establecimientos medianos, que emplean entre 6 y 40 personas, abarcan el 26,2%, destacándose como un segmento significativo, pero considerablemente menor que el de los pequeños. Por su parte, las categorías de mayor tamaño —aquellos establecimientos con más de 41 empleados— alcanzan en conjunto un promedio cercano al 22%, con un 11,8% en la franja de 41 a 200 empleados y un 10,3% en los que superan los 200 empleados. Este panorama revela una estructura predominantemente concentrada en unidades de menor escala, lo cual tiene implicancias directas en la dinámica económica, el nivel de formalización y las posibilidades de generación de empleo de calidad en la ciudad (Tabla 7).

| Cantidad de empleados | Porcentaje | |

| Hasta 5 | 44,4 | |

| De 6 a 40 | 26,2 | |

| De 41 a 200 | 11,8 | |

| Más de 200 | 10,3 | * |

| Ns/Nc | 7,3 | * |

| Total | 100,0 |

La calificación ocupacional aparece como una variable central para describir qué hacen y cómo trabajan los/as rosarinos/as. Existe un amplio consenso en la bibliografía específica en interpretar a la calificación como un concepto dinámico que se refiere no solo a las habilidades técnicas adquiridas por un trabajador, sino también a las competencias relacionales, sociales y contextuales necesarias para desempeñar una tarea dentro de una organización (Lichtenberger, 2000; Drolas, 2018 y 2020). Comprendidas de esta manera, y fuertemente asociadas al nivel educativo alcanzado y a la cantidad de años de escolaridad (Drolas, 2018), las calificaciones clasifican y jerarquizan a los sujetos en el mercado de trabajo y propician, en general, mayores niveles de autonomía, una mejoría en las condiciones de trabajo y mejores posicionamientos en las estructuras de las organizaciones laborales.

La Tabla 8 analiza la población ocupada de Rosario según dos dimensiones principales: calificación ocupacional y tecnología asociada al puesto de trabajo, diferencia por sexo y presenta un total general.

Así, en relación con la calificación ocupacional se identificaron cuatro niveles: profesional, técnica, operativa y no calificada. En Rosario, las ocupaciones profesionales representan un 25,3% del total, con una mayor participación femenina (29,5%) frente a la masculina (21,7%). Las ocupaciones de calificación técnica constituyen el 15,3% de los ocupados, con una distribución equilibrada entre mujeres (15,6%) y varones (15,1%). Operativa es la categoría predominante entre los varones (39,9%) y representa el 32,1% del total, aunque las mujeres tienen menor participación (23,1%). Por último, en las ocupaciones no calificadas, las mujeres lideran esta categoría con el 31,1%, mientras que los varones alcanzan el 22,8%. Esta categoría abarca el 26,6% del total (Tabla 8).

| Calificación ocupacional | Varón | Mujer | Total |

| Profesional | 21,7 | 29,5 | 25,3 |

| Técnica | 15,1 | 15,6 | 15,3 |

| Operativa | 39,9 | 23,1 | 32,1 |

| No Calificada | 22,8 | 31,1 | 26,6 |

| Ns/Nc | -- | -- | -- |

| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Tecnología ocupacional | Varón | Mujer | Total |

| Sin operación de maquinaria, equipos y sistemas | 43,5 | 62,4 | 52,2 |

| Con operación de maquinaria, equipos o sistemas electromecánicos | 25,8 | 5,8 | 16,6 |

| Con operación de equipos o sistemas informatizados | 30,3 | 30,9 | 30,6 |

| No clasificado | – | – | – |

| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

De este modo, se observa una distribución polarizada en el caso de las mujeres, quienes tienden a ocupar tanto puestos no calificados como profesionales, mientras que los varones se concentran principalmente en ocupaciones operativas.

Por su parte, con relación a la tecnología asociada al puesto de trabajo se clasificó a las ocupaciones en tres categorías principales. La primera —sin operación de maquinaria, equipos y sistemas— resultó ser la categoría más frecuente (52,2%), con una marcada prevalencia femenina (62,4%) en comparación con los varones (43,5%).

La segunda —con operación de maquinaria, equipos o sistemas electromecánicos— es una categoría típicamente masculina (25,8% frente al 5,8% en mujeres), representando el 16,6% del total. Por último, en la categoría con operación de equipos o sistemas informatizados se observó una distribución equilibrada entre hombres (30,3%) y mujeres (30,9%), alcanzando el 30,6% del total.

En suma, las mujeres tienen una presencia significativa en ocupaciones que no requieren operación de maquinaria, lo que podría asociarse a actividades con menor nivel de automatización. En cambio, los varones predominan en actividades electromecánicas, lo que sugiere una división técnica del trabajo basada en el género. El equilibrio en la operación de sistemas informatizados podría indicar una transición hacia una mayor igualdad en roles laborales asociados a la tecnología digital.

Como breve referencia comparada, la información obtenida en la EHR-UNR difiere de la estructura del empleo para el total de los 31 aglomerados, según los datos de la EPH. En primer lugar, en el promedio nacional predominan las ocupaciones operativas (51,7%). Ello equivale a decir que 1 de cada 2 ocupados tiene un puesto de trabajo de calificación operativa. Luego, las ocupaciones de calificación técnica (19,2%) y no calificadas (17,6%) quedan en segundo y tercer lugar. Finalmente, los/as trabajadores/as con calificación profesional representan el 10,2% del total de ocupados, siendo que en la ciudad de Rosario esta categoría alcanza a un cuarto de la población ocupada. (INDEC, 2022, p. 11).

Ahora bien, si se examinan las principales ramas de actividad de las ocupaciones de los y las rosarinas (Figura 2), el comercio y la industria manufacturera se ubican en los primeros lugares como aquellos sectores con mayor peso entre los ocupados y ocupadas. En un segundo orden, las ramas que comprenden a las actividades vinculadas a la construcción, el trabajo en casas particulares y la enseñanza aparecen como ramas de una relevancia significativa.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Hogares Rosario.Nota 1: Comercio 19,9%; Industria manufacturera 11,6%; Actividades profesionales, científicas, administrativas y de apoyo 9,5%*; Enseñanza 8,4%*; Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,3%; Trabajo en casas particulares 8,1%*; Construcción 7,8%; Servicios sociales y de salud 7,1%*; Adm. pública, defensa y seg. social--; Hoteles y restaurantes 3,4%; Servicios financieros, de alquiler y empresariales 2,5%; Otras ramas --; Actividades no bien especificadas--; Actividades primarias --Nota 2 1) Servicios financieros, de alquiler y empresariales; 2) Otras ramas; 3) Actividades no bien especificadas; 4) Actividades primarias.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Hogares Rosario.

La Figura 3 se compone con las palabras (y su correspondiente frecuencia representada en el tamaño) que usaron para definir su trabajo los y las encuestadas. La nube de palabras expone, en función de la mayor frecuencia, ocupaciones de calificación operativa o no calificada tales como: albañil, empleada doméstica, ayudante, empleado, vendedor, entre otros.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Hogares Rosario

4.4 Más allá del salario: el peso del trabajo invisible

La producción académica que, desde lo que se denomina el prisma de género (Sosa, 2019), advierte sobre la absoluta parcialidad —o no neutralidad— del mundo del trabajo y de la poca simetría de las relaciones que tienen lugar en su seno en tanto espacio social resulta vasta y diversa (Goren, Figueroa y Prieto 2018; Goren, 2023; Sosa, 2019; Delfino, 2013; Wainerman, 2007; Rodríguez Enríquez, 2015).

Desde una perspectiva crítica feminista, las producciones científicas de un extenso grupo de investigadoras han permitido abordar la intersección de dos categorías centrales para el desarrollo de este apartado: género y trabajo. La incorporación de la perspectiva de género —o de este “prisma”— transformó de manera significativa y permanente la comprensión de los estudios del trabajo que, hasta ese momento, eran constantemente desmarcados de las relaciones sexo-genéricas y entendidos solamente en términos económicos, individuales y neutrales (Goren et al., 2018).

Concretamente, este enfoque evidencia el carácter social e histórico de la división sexual del trabajo como productora sistemática de desigualdades laborales. Dicha división se refiere al “reparto social de tareas o actividades según sexo-género, así como a la existencia de procesos de sexualización/racialización en la división social y técnica del trabajo” (Goren et al., 2018, p. 121). Los mecanismos de organización y reparto de tareas derivan en una concepción generalizada que escinde las labores y tareas entre “femeninas” y “masculinas”, como si existiese una correspondencia directa entre un género en particular y la responsabilidad sobre una tarea. Esta acepción omite que tales asignaciones o “preferencias” de género resultan de “una socialización orientada a la creación de funciones generizadas para diferentes tipos de trabajo” (Goren et al., 2018, p. 121).

Hecha esta necesaria introducción, en este apartado se examinará la dedicación de varones y mujeres a tareas que no forman parte del trabajo mercantilizado, es decir, no configuran lo que se abordó como trabajo remunerado en los apartados anteriores. La exploración y análisis de este bloque temático en la EHR-UNR apuntó a develar, desde una perspectiva crítica, las desigualdades que se hacen cuerpo en las trayectorias laborales de los y las trabajadoras.

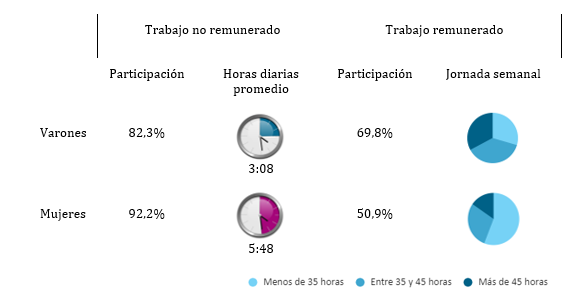

En concreto, si se analiza el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados para el propio hogar se observa que existe una mayor dedicación por parte de las mujeres a dichas tareas, la que resulta transversal a la cantidad de horas trabajadas de forma remunerada (Figura 4).

Las mujeres destinan, en promedio, un 85% más de tiempo al trabajo no remunerado que los varones, incluso cuando ambos declaran no participar en el trabajo remunerado (véase la Figura 5). Esto da cuenta de la doble jornada laboral que enfrentan las mujeres ya que, aun cuando declaran participar activamente del trabajo remunerado, destinan gran parte de su día a las tareas domésticas y de cuidados, las cuales no son remuneradas.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Hogares Rosario

Si se observa la participación de varones y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se destaca que las mujeres tienen una menor participación en el trabajo remunerado. De cada 10 mujeres mayores de 18 años, 5 declaran trabajar de manera remunerada mientras que en el caso de los varones ese número asciende a 7 de cada 10.

Como contrapartida, en la participación en el trabajo no remunerado se verifica que el 92% de las mujeres mayores de 18 años declaran participar en las tareas domésticas y de cuidados y para los varones ese porcentaje desciende al 82%. Sin embargo, al analizar la intensidad de esa participación se observa que las mujeres destinan, en promedio, 5 horas y 48 minutos diarios al trabajo no remunerado. En el caso de los varones, el tiempo diario promedio destinado a estas tareas es de 3 horas y 8 minutos.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario

4.5 El trabajo precario en Rosario: intensidad y desafíos

Finalmente, resulta de interés aproximarse a las formas de subutilización de la mano de obra para el conjunto de los ocupados rosarinos; así, se desarrollarán las estimaciones arrojadas por la EHR-UNR sobre intensidad y la precariedad de las ocupaciones.

Siguiendo a Neffa (2015), la intensidad de la ocupación se define como el nivel de esfuerzo físico, mental y emocional que los trabajadores deben emplear, condicionado por el entorno laboral (CyMAT) y las demandas del sistema productivo. Este concepto está estrechamente vinculado a la duración de las jornadas laborales en un periodo específico.

Como se mencionó anteriormente, desde una perspectiva metodológica, se considera población ocupada a todas aquellas personas que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia del relevamiento. Este criterio, ampliamente utilizado en encuestas de empleo, permite la comparabilidad de datos, pero también engloba una gran diversidad de situaciones laborales, incluyendo aquellas de muy baja intensidad.

Más allá de la carga horaria, la precariedad laboral se mide a través del acceso a derechos laborales básicos, como los aportes jubilatorios. En este sentido, la EHR-UNR emplea la falta de registro previsional como un proxy del trabajo informal o precario. Siguiendo la definición de Pok (2003, p. 9), un trabajador precario es aquel cuya inserción en el mercado laboral es inestable y con condiciones ocupacionales que facilitan su exclusión del sistema de protección social.

4.5.1 La intensidad del empleo en Rosario

Los datos de la EHR-UNR muestran que un 66,6% de la población ocupada en Rosario tiene una jornada horaria plena, es decir, trabaja entre 35 y 45 horas semanales o menos de 35 horas pero sin intención de ampliar su jornada. Un 24,9% de los ocupados se encuentra en situación de sobreocupación, es decir, trabaja más de 45 horas semanales. Por otro lado, la subocupación afecta al 8,5% de los trabajadores, quienes trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y están disponibles para ampliar su jornada laboral (Tabla 9a).

| Intensidad de ocupación | Porcentaje |

| Subocupación | 8,5 |

| Ocupación horaria plena | 66,6 |

| Sobreocupación | 24,9 |

| Total | 100,0 |

Al comparar estos datos con los de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), se observan diferencias significativas. En el Aglomerado Gran Rosario y en el total de los 31 aglomerados urbanos, la tasa de subocupación es aproximadamente cinco puntos porcentuales mayor. A su vez, la proporción de ocupados plenos en estas áreas es menor en relación con la ciudad de Rosario, mientras que la tasa de sobreocupación es tres puntos porcentuales más alta (Tabla 9b).

| Intensidad de la ocupación | Gran Rosario | Total 31 aglomerados |

| Porcentaje | ||

| Subocupado | 12,9 | 13,0 |

| Ocupado pleno | 56,4 | 56,9 |

| Sobreocupado | 28,2 | 27,7 |

| Ocupado que no trabajó en la semana | 2,6 | 2,4 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

4.5.2 Trabajo asalariado y falta de registro

Además de la intensidad del empleo, otro factor clave en el análisis de la precarización laboral es el acceso a derechos laborales. En la ciudad de Rosario, el 36,3% de las personas ocupadas en relación de dependencia no cuenta con aportes jubilatorios, lo que implica la falta de acceso a la seguridad social y a protecciones laborales básicas (Tabla 10). Este porcentaje se encuentra alrededor de tres puntos porcentuales por encima del registrado en el total de los 31 aglomerados urbanos (INDEC, 2022, p. 11).

Estos datos reflejan una alta incidencia del empleo no registrado en la ciudad, lo que representa un desafío para la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de la cobertura de seguridad social.

| Personas ocupadas en relación de dependencia | Porcentaje |

| Con descuentos jubilatorios | 63,7 |

| Sin descuentos jubilatorios | 36,3 |

| Total | 100,0 |

5. A modo de conclusión: desafíos y perspectivas del empleo rosarino

El artículo se organizó en varios apartados que pretendieron analizar desde el planteamiento del problema hasta la presentación de la herramienta de captación de información, pasando por el análisis de los datos que caracterizan la dinámica laboral local.

Ante la ausencia de datos locales específicos, representativos y actualizados para la ciudad de Rosario, la EHR- UNR constituye una experiencia innovadora cuyo producto principal es una fuente primaria de información que busca suplir la mencionada vacancia.

Además, lo inédito también radica en el tipo de institución que tuvo a cargo su diseño y ejecución: una universidad pública. La EHR se consolida así como un insumo clave para el análisis de la realidad urbana permitiendo a investigadores/as, formuladores de políticas públicas y organizaciones acceder a indicadores fundamentales sobre empleo, ingresos, vivienda y otros aspectos esenciales para la planificación y gestión de la ciudad.

A diferencia de otras fuentes estadísticas de alcance nacional, su carácter de encuesta multipropósito posibilita una caracterización específica de las dinámicas sociodemográficas locales. Esto no solo permite captar cambios coyunturales, sino también identificar tendencias estructurales, facilitando la comparación intertemporal y el monitoreo de las transformaciones en el empleo, la informalidad y las desigualdades socioeconómicas.

Además, la posibilidad de comparar sus resultados con otras fuentes estadísticas, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, enriquece el análisis al permitir contextualizar la realidad local dentro del escenario nacional.

De forma particular, este artículo ahondó en una caracterización del empleo rosarino. Cabe destacar que la cantidad y la calidad de las ocupaciones disponibles determina las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Actualmente si bien no se presenta un escenario de escasez en la cantidad de puestos de trabajo, si se evidencia un deterioro en su calidad; la desprotección asociada al no registro y formas precarias de contratación, la sobreocupación, la carga de trabajo no remunerado, entre otras.

En la ciudad de Rosario, este aspecto se profundiza al observarse el mayor porcentaje de personas ocupadas en ramas de actividad que perciben los menores ingresos medios de la economía de nuestro país. Además, la fuerte presencia de pequeños establecimientos sugiere una economía local orientada a actividades de bajo requerimiento de capital o infraestructura, lo que se vincula con el predominio del comercio, servicios y actividades informales. En el mismo sentido, los establecimientos medianos y grandes, aunque menos numerosos, son claves para la absorción de empleo formal y podrían actuar como motores de estabilidad económica. Sin embargo, su menor participación podría limitar las oportunidades de empleo formal y de mejor calidad para las y los trabajadores.

En un contexto de cambios acelerados en el mundo del trabajo, la producción de información estadística enfrenta el desafío de repensar las relaciones laborales y las nuevas formas de empleo. El avance de fenómenos como el trabajo en plataformas, el cuentapropismo, la economía popular, las zonas grises en el trabajo asalariado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado demanda una revisión de las variables y categorías de análisis. La falta de medición de estas complejidades no sólo implica un vacío en la producción de conocimiento, sino que también puede contribuir a la vulneración de derechos laborales.

En este sentido, la creación e institucionalización de una encuesta de las características de la EHR-UNR representa un paso fundamental para la comprensión y el monitoreo de las transformaciones en el mercado de trabajo local. Una herramienta para armar, desarmar y rearmar, flexible y rigurosa capaz de suplir la vacancia estadística, así como relevar fenómenos que, por su antigüedad, parecen ser más crónicos que recientes e inéditos en nuestra dinámica socio-ocupacional.

Roles de colaboración

Paula Duran: Conceptualización. Investigación. Metodología. Supervisión. Escritura, revisión y edición.

Agustín Prospitti: Administración del proyecto. Conceptualización. Investigación. Supervisión

Lucía Andreozzi: Análisis formal. Conceptualización. Investigación. Metodología. Software. Supervisión. Revisión y edición

Magalí Reviglione: Conceptualización. Investigación. Metodología. Visualización. Escritura, revisión y edición

Federico Fabbioneri: Conceptualización. Investigación. Metodología. Visualización. Escritura, revisión y edición

Mariana Díaz: Análisis formal. Investigación. Metodología. Software. Visualización

Agustina Barman: Análisis formal. Investigación. Metodología. Software. Visualización

Referencias

Antunes, R. (1999). ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo (1er ed.). Editorial Antídoto.

Castel, R. (1995). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Ediciones Paidós.

Delfino, A. (2013). Desocupación, trabajo doméstico y desigualdad: una mirada desde el uso del tiempo en Rosario, Argentina. Revista Estudios Feministas, Florianópolis, 20(3), 384, 785-808.

Di Virgilio, M., Fraga, C., Najmias, C., Navarro, A., Perea, C. y Plotno, G. (2007). Competencias para el trabajo de campo cualitativo: formando investigadores en Ciencias Sociales. Revista Argentina de Sociología, 5(9), 90-110.

Drolas, M. A. (2018). Antecedentes y fundamentos para la construcción de una política de acreditación de los saberes del trabajo. En M. L. Donya y M. Ubal Camacho (Comps.) La acreditación de saberes en Uruguay. Debates y perspectivas (pp. 34-50). Montevideo: Organización de Estados Iberoamericanos.

Drolas, M. A. (2020). Comprender el problema: Tres sospechas sobre Formación Profesional en Argentina. Cuadernos de Trabajo, 6, 1-26.

Goren, N. (2023). Cuarenta años de democracia. Avances y claroscuros del trabajo femenino. Revista BORDES, 7(27).

Goren, N., Figueroa, Y. y Prieto, V. (2018). Apuntes feministas sobre género y trabajo para pensar la intervención desde el Trabajo Social. Revista de Trabajo Social Ts-Territorios, 2(2), 115-128.

Guerra, P. (2011). Sociología del Trabajo. Editorial KOLPING.

INDEC (2022). Mercado de trabajo: Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH), cuarto trimestre de 2021. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim211A57838DEC.pdf

Lichtenberger, Y. (2000). Competencia y Calificación: cambios de enfoques sobre el trabajo y nuevos contenidos de negociación. En Documento del Seminario Intensivo de Investigación, 13 al 17 de noviembre. CEIL-PIETTE, Trabajo y Sociedad, Buenos Aires.

Meda, D. (2007). ¿Qué sabemos sobre el trabajo? Revista de Trabajo, 3(4), 17-32.

Neffa, J. C. (1999). Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un tema en debate. Orientación y Sociedad, 1, 127-162. http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2956/pr.2956.pdf

Neffa, J. C. (Coord.). (2014). Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales.

Neffa, J. C. (2015). Condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) y salud. Revista Orientación y Sociedad, 15, 1-29. https://revistas.unlp.edu.ar/OrientacionYSociedad/article/view/8359/7146

Offe, C. (1992). La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro. (Trad. J. Nicolás). Alianza Editorial.

Pok, C. (2003). Dar cuenta: abordaje conceptual y metodológico para la medición del mercado de trabajo en el nuevo contexto [Ponencia]. IV Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo (ALAST): “El trabajo en América Latina en los comienzos del siglo XXI: perspectivas de su carácter emancipador y de su centralidad”. La Habana, Cuba.

Rodríguez Enríquez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Revista Nueva Sociedad, 256, 30-44.

Sosa, R. (2019). Epistemologías feministas y sus contribuciones críticas a los estudios del trabajo en América Latina. En R. Antunes, A. L. Bialakowsky, F. Pucci y M. Quiñones (Coord.), Trabajo y capitalismo: relaciones y colisiones sociales (pp. 335-352). Editorial Teseo/CLACSO/ALAS.

Wainerman, C. (2007). Mujeres que trabajan. Hechos e ideas. En S. Torrado (Comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX (Tomo II, pp. 325-352). Edhasa.

Notas

Recepción: 03 diciembre 2024

Aprobación: 06 marzo 2025

Publicación: 01 abril 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Ediciones de la FaHCE utiliza

Ediciones de la FaHCE utiliza