Artículos

Brechas de género en el mercado laboral de Rafaela (Santa Fe) en el siglo XXI

Resumen: En este artículo se propone un estudio descriptivo centrado en las dinámicas de género del mundo del trabajo de la ciudad de Rafaela (Santa Fe) en el siglo XXI. Se parte de un interés por aportar al conocimiento sobre esta localidad caracterizada por su entramado productivo industrial, a partir de las variaciones de las brechas de género en los principales indicadores del mercado de trabajo entre 2003 y 2016. Para ello, se desarrolla un análisis estadístico descriptivo de datos secundarios de los Relevamientos Socioeconómicos realizados por el ICEDEL. Identificamos en Rafaela una política de los cuerpos de género en el mercado de trabajo donde están claramente diferenciados los espacios sociales masculinizados y los feminizados. Aun con variaciones interanuales, la mayoría de los indicadores evidencian división sexual del trabajo en el periodo analizado: predominan los varones en las industrias y la construcción, mientras que las mujeres son mayoría en la población no-económicamente activa y en los servicios. También se identifican indicios de diferencias intra-género considerando el sostenido crecimiento de trabajadoras que desarrollan su labor productiva brindando Servicios profesionales, científicos y técnicos.

Palabras clave: Mercado laboral, Género, División sexual del trabajo.

Gender gaps in the labour market of Rafaela (Santa Fe) in the 21st century

Abstract: This article proposes a descriptive study focused on the gender dynamics of the world of work in the city of Rafaela (Santa Fe) in the 21st century. It is based on an interest in contributing to the knowledge of this locality characterised by its industrial production network, based on the variations of gender gaps in the main indicators of the labour market between 2003 and 2016. For this purpose, a descriptive statistical analysis of secondary data from the Socioeconomic Surveys carried out by ICEDEL is developed. We identify in Rafaela a gendered body politics in the labour market where masculinised and feminised social spaces are clearly differentiated. Even with inter-annual variations, most of the indicators show evidence of a sexual division of labour in the period analysed: men predominate in industry and construction, while women are in the majority in the non-economically active population and in services. There are also indications of intra-gender differences considering the sustained growth of women workers who develop their productive work providing professional, scientific and technical services.

Keywords: Labour Market, Gender, Sexual Division of Labour.

1. Introducción

Rafaela es la tercera ciudad en cantidad de habitantes de la provincia de Santa Fe, con 101.733 según el Censo de 2022. Al igual que otras ciudades del interior de la zona pampeana, su población tiene una raigambre de inmigración europea asociada al estereotipo del esfuerzo y el progreso, que permea discursos y políticas públicas (Vergara y Colombo, 2018). Asimismo, es relevante por su trascendencia económica para la provincia debido a su participación en la producción láctea y metalúrgica, lo que la asocia de modo directo con las actividades agroindustriales (Peiretti, 2019; Tonon, 2011a).

Desde sus inicios, Rafaela ha sido vista como una ciudad “distinta” al resto de la provincia, lo que se ha reforzado a lo largo del siglo XX con imágenes como la “perla del oeste” o la “isla” (Tonon, 2011b). En particular, esta última se construyó en relación a su configuración socio-económica, considerada como un factor clave para que las crisis nacionales e internacionales no repercutan directamente en su entramado (Costamagna, 2020). Estas características han llevado a que la ciudad sea estudiada académicamente como un caso desde enfoques ligados al campo económico, especialmente desde la perspectiva del desarrollo territorial; por ejemplo, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- (Mazorra et al., 2005; Quintar et al., 1993). Empero, son relativamente recientes los estudios académicos que abordan sus procesos socio-económicos con una mirada atenta a las desigualdades de género (Pellón y Luque, 2024; Mendoza, 2022; Vergara et al., 2021).

Por ello, en este artículo se propone un estudio descriptivo centrado en la mencionada localidad, particularmente sobre las dinámicas de género del mundo del trabajo local en el siglo XXI. En este sentido, se parte de un interés por aportar al conocimiento sobre Rafaela a partir de las variaciones de las brechas de género en los principales indicadores del mercado de trabajo entre 2003 y 2016. Para ello, se desarrolla un análisis estadístico descriptivo de datos secundarios de los Relevamientos Socioeconómicos realizados anualmente y de manera continuada durante el periodo seleccionado por el Instituto de Capacitaciones y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL), ente autárquico del municipio local.

Para exponer este análisis, se organiza el texto que sigue en cinco secciones. En la primera, se recuperan los debates conceptuales en torno a los trabajos (en plural) y la división sexual del trabajo; asimismo, en esta sección se introducirán los postulados de la Sociología de los Cuerpos/emociones, concretamente, el concepto de política de los cuerpos, a partir del cual realizamos el análisis aquí presentado. Seguidamente, se detalla la estrategia metodológica desarrollada. En tercer lugar, se esbozará un recorrido por la historia socioeconómica de Rafaela con una mirada atenta a los trabajos realizados por mujeres. Le seguirá el análisis estadístico propio, en el que se detallarán las brechas de género respecto a las tasas económicas, los sectores y ramas de actividad. Finalmente, se recuperan los principales hallazgos en las conclusiones.

2. Política de los cuerpos en el capitalismo: trabajos y división sexual.

Con la segunda ola feminista en su apogeo, los años ’60 y ’70 del siglo pasado fueron un punto de inflexión en el ámbito académico al profundizarse el cuestionamiento al concepto mismo de trabajo (Brunet Icart y Santamaría Velasco, 2016), ya que no consideraba las tareas realizadas en los hogares para su sostenimiento y el de sus integrantes, socialmente adjudicadas al género femenino (Federici, 2013). Desde entonces, aunque con distintos acentos y matices (Colombo, 2021), las teorías de la producción/reproducción reconocen que la labor reproductiva de las personas es indispensable para el sostenimiento del conjunto del sistema social (Carrasquer, 2009).

En este marco, los debates sobre la división sexual del trabajo también cobraron relevancia, al explicar cómo la dicotomía trabajo/no-trabajo se tradujo en valorización/desvalorización y en masculino/femenino. Entendida como “la distribución social de obligaciones y responsabilidades para individuos de uno y otro sexo entre las actividades de mercado y extramercado” (Espino, 2014, p. 191), cuestiona el carácter natural (o de especialización derivada de la capacidad biológica de procrear) de la condición de subordinación y dependencia de las mujeres, destacando el carácter político (con consecuencia sociales, culturales y económicas) de su asignación al espacio privado, invisible, del trabajo doméstico. Desde este lente teórico, podemos comprender las brechas en cuanto a los niveles de actividad económica productiva entre varones y mujeres (Elson, 1999).

Estas primeras teorizaciones sobre la división sexual del trabajo fueron indispensables para el avance de las mujeres en el mercado laboral, las que se incorporaron de manera sostenida al ámbito público y productivo en la segunda mitad del siglo XX, lo largo del ciclo familiar; aunque sin desligarse de las responsabilidades de la reproducción social. Así, la doble presencia puede pensarse como complemento de la división sexual del trabajo, al comprender las desigualdades genéricas entre los tipos de actividades productivas y las condiciones en las que se realizan a partir de la doble carga de trabajo (Carrasquer, 2009).

En este contexto, Antunes (2005) sostiene que la feminización del mercado laboral de fines del siglo XX ha ido de la mano con una nueva división sexual del trabajo: las actividades de capital intensivo (más valorizadas y de mayor desarrollo tecnológico) son ocupadas por hombres mientras que aquellas de trabajo intensivo (dotadas de menor capacitación, más elementales, rutinarias y de trabajo manual) son realizadas mayormente por mujeres, implicando niveles más intensos de explotación del trabajo. En este sentido, la matriz socio-cultural de género se trasladó al ámbito del mercado, en el que las tareas reproductivas remuneradas son actividades ampliamente feminizadas (Jelin, 2020), así como los puestos de menor jerarquía y los más desprotegidos legalmente (Espino, 2014).

En este artículo nos acercamos a los procesos de estructuración del mercado laboral desde la perspectiva de la Sociología de los cuerpos/emociones (Scribano, 2020, 2013b). El nodo cuerpo/emoción es el elemento primario de toda relación social, especialmente en el capitalismo dependiente y neocolonial que requiere de la constante extracción de energías de la naturaleza y de los sujetos, atravesada por el conflicto estructural propio del mundo del trabajo1.

Asimismo, los cuerpos/emociones no se ven afectados uniformemente por esta expropiación, sino que se diferencian entre sí en términos de clases sociales y géneros (como vectores focalizados aquí, mas no únicos), dando lugar a multiplicidad de relaciones de dominación sin dejar de articularse en/sobre las lógicas del capital (Vergara, 2018). En este sentido, identificar las marcas de la expropiación energética nos habilita al reconocimiento de ciertas políticas de los cuerpos que rigen en la sociedad bajo estudio (Scribano, 2013a). Entendidas como los modos aceptados-naturalizados en que se disponen los cuerpos en un espacio social, se traducen en disponibilidades diferenciales para los procesos de expropiación en el mundo laboral y para interacciones sociales extra-mercado.

Según Peñarrieta (2023), la condición corporal/emocional de los agentes sociales hace que las desigualdades en términos de género se manifiesten en ese nodo como espacio de conflictos, antagonismos y relaciones de dominio. De allí que se comprenda que la división sexual del trabajo es una particular manera de articulación de las políticas de los cuerpos, indispensable para el sostenimiento y expansión del modo de producción capitalista, y que las brechas de género son indicadores apropiados para su identificación.

3. Estrategia metodológica

A los fines propuestos, se diseñó una estrategia cuantitativa con perfil descriptivo, ya se propuso determinar características de un fenómeno y sus relaciones con otros objetos (Scribano, 2015). En este sentido se espera arribar a un diagnóstico de las políticas de los cuerpos de género en la ciudad bajo estudio entre 2003 y 2016; sin intencionalidad de avanzar sobre los porqués (perfil explicativo).

Para ello, se aplicó la técnica de estadística descriptiva (García Ferrando y Escobar, 2017) a partir de datos secundarios (Sierra Bravo, 2003). Las bases con las que se trabajó corresponden a los Relevamientos Socioeconómicos realizados anualmente por el ICEDEL. Este instrumento de medición se considera equivalente a la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC a nivel nacional en aglomerados urbanos; ya que Rafaela “en virtud de que su escala habitacional es inferior al límite de 100.000 habitantes, no cuenta con representación en las mediciones nacionales” (Garrappa, 2017, pp. 20-21).

Con Samaja (2005), la elección de esta fuente de datos secundarios se realizó en base a la factibilidad, viabilidad y accesibilidad de los mismos. Esta última, en tanto posibilidad de acceder y emplear las bases de datos construidas por un instituto público autárquico como el ICEDEL, fueron gestionadas en el marco de la Ordenanza de Acceso a la Información Pública que rige en la localidad. Empero, por requerimientos planteados por esta institución, al momento de análisis y escritura contamos solamente con aquellas que abarcan el periodo 2003-2016.

En cuanto al criterio de viabilidad, es oportuno precisar que en ellos se incluye solamente la variable “sexo”, diferenciando los valores “masculino” y “femenino”. Con ello, no se pretende desconocer que la división genérica del trabajo implica también otros géneros (Radi, 2021), sino marcar una limitación propia de la utilización de fuentes secundarias en tanto se debe circunscribir el análisis a las variables consideradas dentro de ellos (Fraire y Peñarrieta, 2017). Empero estas limitaciones, el acceso a las bases de datos en bruto habilita a diferenciar cada indicador a partir del sexo, cuestión que no se realiza en los informes de la entidad salvo en dos variables,2 pudiendo así observar variaciones significativas entre varones y mujeres. En este sentido, hacer visible una diferenciación genérica, aún con estas limitaciones, se puede considerar un primer paso necesario en la construcción de estadísticas sobre los trabajos atentos a las desigualdades de género (Pollack, 1997).

Concretamente, esto se realizó a través del cálculo de las brechas de género, entendidas como la “distancia entre mujeres y varones en relación con un indicador determinado” (INDEC, 2023, p. 28). Aquí ésta se calcula como cociente, en tanto permite dimensionar las desigualdades a partir de los valores de cada género, pero considerados de manera relacional. De allí que, en términos de interpretación, el valor 1 es sinónimo de paridad entre mujeres y varones; mientras que cuanto mayor es la distancia respecto al 1 mayor es la brecha (si los valores se ubican entre el 0 y el 1, refiere a la masculinización; mientras que si es mayor a 1, feminización).

Estas brechas las identificamos en relación con indicadores claves del mercado laboral rafaelino, particularmente sus tasas básicas, que se calcularon de acuerdo a lo establecido por el INDEC (2023):

-

Tasa de actividad: relación entre la población económicamente activa (población ocupada y desocupada) y la población total del mismo grupo de edad, por cien”

-

Tasa de desocupación: relación entre la población desocupada y la población económicamente activa del mismo grupo de edad, por cien;

-

Tasa de empleo: relación entre la población ocupada y la población total del mismo grupo de edad, por cien.

4. La ciudad de Rafaela: contextualización económica y social del análisis

La localidad de Rafaela tiene un origen y crecimiento similar a otras colonias agrícolas formadas durante las últimas décadas del siglo XIX. Empero, también se fueron configurando una serie de procesos sociales que derivaron en la constitución de la ciudad tal como la existente en el siglo XXI, que le valieron de reconocimiento como “diferente”, como la perla del oeste o la isla (Tonon, 2011b). Sin intención de exhaustividad, se hará un repaso por acontecimientos económicos y sociales a los fines de contextualizar el objeto, con una mirada atenta al rol de las mujeres en el mundo del trabajo de los siglos mencionados.

La formación de Rafaela en 1881 fue una de las respuestas a la necesidad de expansión territorial hacia el oeste provincial. La colonia creció rápidamente y ya para 1895, lideraba la producción de trigo en Santa Fe e iniciaban industrias complementarias como la molinera, talleres de fundición y herrerías (Tonon, 2011b).

En este momento, fueron centrales las chacras, que combinaban propiedad de la tierra, estructura familiar y producción de cultivos de cereales. El primer Censo realizado evidenció mayor presencia de mujeres en la zona rural, aunque no fueran identificadas como trabajadoras. Empero, ellas participaban activamente en las labores agrícolas junto a los hombres. De manera similar, era común que los/as niños/as asistieran a sus familias en las prácticas laborales desde edades tempranas (generalmente entre los 8 y 10 años) (Bonaudo et al., 2014). En este sentido, las tasas de actividad en este periodo velan la contribución productiva de segmentos de la población de gran relevancia para esta estructura productiva: mujeres y niños.

Otro elemento diferenciador de la dinámica productiva de la zona fue la temprana presencia del ferrocarril, apenas cinco años después de su formación (Bonaudo, 2011), lo que permitió conectar a Rafaela con centros urbanos y circuitos comerciales nacionales e internacionales. Interesa recalcar que esto impulsó la presencia de locales de comercialización a gran escala, junto con pequeños comercios minoristas y fondas-hoteles para viajeros y comerciantes. Estas fondas se constituyeron en un espacio de trabajo para las mujeres urbanas, en tareas reproductivas remuneradas: sirvientas, mucamas, lavanderas o cocineras (Bonaudo et al., 2014). Como recupera Rojas (2007), el servicio doméstico y la costura eran de las pocas opciones de inserción laboral de las mujeres urbanas, ambas caracterizadas por ser mal pagas.

Ya sea en ámbito rural o urbano, las mujeres de la colonia Rafaela desempeñaron así roles específicos asignados según una tradicional división sexual del trabajo. Los roles de amas de casa, madre y esposa imperaban como mandatos sobre ellas (Rojas, 2007). Como consecuencia, participaban de la fuerza laboral de manera intermitente ante necesidades económicas familiares (enfermedad, muerte o pérdida de empleo del esposo). En menor medida, contribuían financieramente en momentos de ahorro familiar, proporcionando pequeños ingresos adicionales.

A inicios del siglo XX Rafaela diversificó su estructura productiva con la introducción de tambos y el desarrollo de talleres para la industria láctea (Tonon, 2011b), que no implicó una modificación de la división sexual del trabajo de las décadas anteriores. El trabajo femenino remunerado era una “transgresión inadmisible” debido a los roles de género estrictamente definidos (Rojas, 2007), con algunas excepciones importantes. En primer lugar, mujeres de los sectores más pudientes de la ciudad y con formación universitaria que comienzan a ejercer sus profesiones, aunque en sectores “femeninos” como obstetricia, partería, escribanía y farmacia. En segundo lugar, la docencia se legitimó como una ocupación femenina considerándola como extensión del papel tradicional de madre, como encargada de transmitir hábitos y valores fundamentales para la educación moral de las próximas generaciones.

Sin embargo, la estructura productiva que caracterizaría a la ciudad tomaría forma en los espacios masculinizados del mercado de la primera mitad del siglo XX con la reparación y fabricación de maquinaria agrícola (Quintar et al., 1993) e industria láctea (Marin, 2023); y se ampliría en la década del ‘60 con el sector metalmecánico de autopartes (Tonon, 2011a). Este último sector, asimismo, se vio resguardado en el marco de la desindustrialización selectiva que llevó a cabo el dictatorial Proceso de Reorganización Nacional, (Arnau Short y Franza, 2023).

El Censo Nacional de 1980 (Municipalidad de Rafaela, 1986) da cuenta que el 28% de las personas ocupadas en la ciudad son mujeres. En términos de participación en sectores económicos, se destaca el Sector Terciario que incluye las actividades laborales que venimos recuperando (servicio doméstico, docencia y profesiones liberales) y donde el 75% de las personas ocupadas son mujeres. En cambio, la proporción se invierte en las industrias (2 de cada 10 son trabajadoras).

En los años ochenta, el sector industrial de Rafaela se diversificó, destacando la producción de explosivos, equipos para la fabricación y enfriamiento de alimentos y la elaboración de alimentos balanceados (Tonon, 2011b). En torno a los objetivos de esta investigación, se plantea que una clave del éxito del complejo industrial local, especialmente en la década del 80, fue la posibilidad de flexibilizar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora sin conflictividad social (Quintar et al., 1993).

En los años noventa, a pesar de que se hicieron sentir algunas consecuencias derivadas de las políticas económicas neoliberales impulsadas durante el gobierno de Menem, la estructura industrial en sectores específicos de la ciudad continuó siendo motor económico para la región. Así, el desarrollo de los sectores metalmecánico y alimenticio con posiciones competitivas a nivel internacional y una diversificación productiva industrial, Rafaela se ha destacado por tener cierta “flexibilidad” frente a las fluctuaciones económicas a nivel nacional. De allí que se la ha considerado como un “caso exitoso” en la literatura sobre desarrollo económico local,3 catalogándola como cuasi-distrito “a la argentina” (Quintar et al., 1993). Fue constituyéndose la imagen de Rafaela como isla industrial, en la que las crisis económicas y sociales parecen tener un impacto menos significativo que en otras zonas de Argentina y, incluso, de la misma provincia de Santa Fe.

En varios aspectos, el siglo XXI no solo representó una continuación de las últimas décadas del siglo anterior, sino que también marcó la complejización de la sociedad en Rafaela, especialmente en lo que respecta al ámbito laboral. En términos del empleo, la crisis de la convertibilidad de 2001 se sintió en la ciudad con el considerable crecimiento del desempleo -especialmente en el sector industrial-; aunque bastante por debajo de las mediciones a nivel nacional (Gómez, 2015). Asimismo, la salida de la paridad cambiaria resultó beneficiosa para el sector industrial local, especialmente el metalmecánico y autopartista que mejoraron su competitividad en el mercado internacional (Costamagna, 2020).

A pesar de índices alentadores durante los primeros años posconvertibilidad en términos de empleo y recuperación económica, esto no se tradujo en mejoras en las condiciones laborales y de vida para todos los sectores de la población local. Se destacan las dificultades para conseguir empleo entre jóvenes, y particularmente mujeres (Garrapa, 2017). En esta línea, se ha estudiado que la juventud local cuestiona el modelo de integración social basado en la movilidad social ascendente, atravesada por trayectorias de inestabilidad laboral y la falta de garantías de empleo (Allasia, 2017).

Otra característica de las últimas décadas es la inserción laboral de los migrantes bolivianos (Villalba, 2020). Si bien desde los años 90 se insertaron en actividades de construcción, en el siglo XXI las mujeres bolivianas comenzaron a dedicarse al comercio de venta de ropa, abriendo tiendas atendidas por ellas y familiares jóvenes en el microcentro rafaelino.

Estos estudios brindan otras aristas para complejizar las miradas sobre el empleo en la ciudad, revelando las múltiples y diversas realidades que coexisten en el ámbito laboral rafaelino. A continuación, detallaremos el análisis de las brechas de género en el mercado de trabajo local para el siglo XXI.

5. Brechas de género en el mercado laboral rafaelino (2003-2016)

En esta sección caracterizamos la estructura general del mercado laboral de Rafaela en siglo XXI atendiendo al género, como uno de los componentes de las políticas de los cuerpos que se imponen como consecuencia de la expropiación de energías en el mundo del trabajo. En este sentido, aquí se propone identificar tendencias de carácter estructural del mundo del trabajo rafaelino en el período 2003-2016, atendiendo a su desenvolvimiento según la variable “sexo”.

Siguiendo la periodización propuesta por Actis di Pasquale y Savino (2019), se distinguen tres subperiodos: (a) 2003-2004, marcado por la salida de la crisis de la convertibilidad y el rápido crecimiento económico; (b) 2005-2011, un periodo de relativa estabilidad con episodios desestabilizadores como la crisis mundial de 2008; y (c) 2012-2016, caracterizado por una desaceleración económica sostenida.

El análisis del mundo del trabajo rafaelino se organiza en tres secciones: a) Tasa de actividad y conformación de género de la Población económicamente activa (PEA) y la población no económicamente activa (NEA); b) Tasas de empleo y desempleo) y c) Sectores económicos y ramas de actividad.

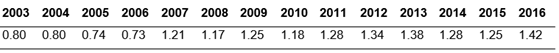

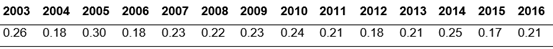

5.1. Tasa de actividad y conformación de género de NEA y PEA

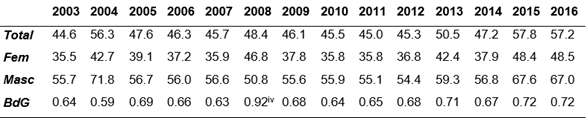

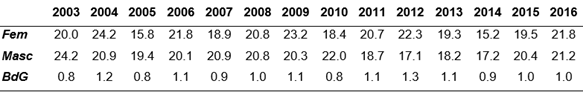

En la Tabla 1 se recuperan la Tasa de Actividad (TA) de toda la población, así como las específicas por sexo. En este sentido, la TA Total muestra un ascenso de 13 puntos porcentuales (p.p.) entre 2003 y 2016, siendo notorio el aumento del 12 p.p. en las últimas 5 mediciones. Asimismo, en línea con la periodización recuperada, el nivel de actividad en Rafaela creció al salir de la crisis de 2001, se estabilizó en el segundo subperiodo y, finalmente, se aceleró en los últimos años en un contexto de contracción de la economía.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL. 4

En las tasas específicas de cada sexo, la brecha de género da cuenta de la tradicional política de los cuerpos en tanto TA Masc es mayor todo el periodo, aunque ambas crecen de modo sostenido. Complementariamente, en los últimos 5 años del periodo se observa un marcado aceleramiento de la tendencia ascendente en las tasas específicas, concentrando allí subas de 12 p.p. de la TA Masculina y de 13 p.p. de la TA Femenina. Como consecuencia de estas tendencias, la brecha de género se redujo levemente en los 14 años (de 0,64 a 0,72). Esto evidencia cómo el capital, en su lógica extractiva, amplía la disponibilidad de cuerpos para el mercado laboral, atravesando a ambos géneros. Este fenómeno no sólo intensifica la apropiación de energías, sino que también refuerza la participación diferencial según los roles tradicionalmente asignados a varones y mujeres, reproduciendo la división sexual del trabajo incluso en contextos de expansión laboral.

A escala nacional, Martinoty (2022) ha mostrado estadísticamente procesos similares a los descriptos: las mujeres que se sumaron masivamente en el contexto de crisis de la convertibilidad sobre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, en su gran mayoría no se retiraron del mercado de trabajo al recuperarse la economía; por el contrario, se sostuvo el crecimiento de las mujeres económicamente activas durante las últimas décadas.

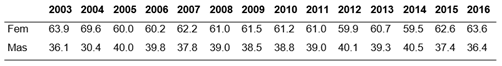

La TA también da cuenta de las variaciones en cuanto a tamaño de la PEA y la NEA. Si atendemos a la composición por sexo ambas (Tablas 2 y 3) se observa que predominan los varones dentro de la primera y las mujeres en la segunda manteniendo la división sexual del trabajo que asigna a los varones el ámbito productivo y a las mujeres el reproductivo (considerado estadísticamente como no-económicamente activo). Concretamente, en la PEA la proporción de mujeres que la integra ronda entre el 40% y 45%, valores cercanos a la paridad. Estos valores, asimismo, son significativamente superiores al 28% registrado en el Censo de 1980.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

En cuanto a la NEA, las mujeres son amplia mayoría en todo el periodo. En este sentido, se observan niveles de estancamiento en la composición en cuanto a sexo de la NEA (alrededor del 60%), con leves variaciones cíclicas: la proporción femenina en la NEA aumenta junto con el nivel de actividad total.

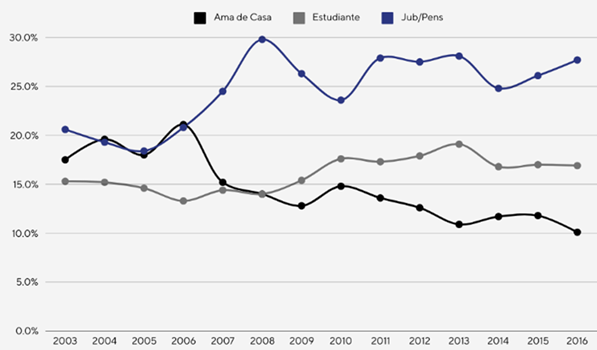

En cuanto a las categorías que integran esta población, interesa centrarnos en ama de casa, estudiante y jubilado/a-pensionado/a, que se plasman en el Gráfico 1. Quienes se consideran estudiantes muestran una línea con las variaciones interanuales moderadas, aunque con leves disminuciones en las primeras cuatro y en las últimas tres mediciones (15 p.p. y 17 p.p., respectivamente), mediadas por siete años de leves aumentos (sin alcanzar el 20%). En este sentido, se revela como una categoría receptiva a las fluctuaciones generales de la economía.

Por su parte, las categorías "Ama de casa" y "Jubilado/a – Pensionado/a" están inversamente relacionadas a partir de 2007, en el marco del Plan de Inclusión Jubilatoria implementado por el Estado nacional. Esta medida posibilitó la jubilación de dos sectores de la población: a) personas que tenían los aportes necesarios, pero no alcanzaban la edad mínima y b) mujeres amas de casa sin aportes jubilatorios (Calabria et al., 2012). Esto influyó en la composición de la NEA rafaelina, que desde la fecha de sanción de estas normativas hasta 2016 aumentó 9 p.p. la proporción de personas con jubilación o pensión. Como contrapartida, disminuyó 8 p.p. la representación de amas de casa, evidenciando un importante impacto de la incorporación de mujeres que se encuadran en el segundo grupo considerado por el Plan de Inclusión Jubilatoria.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Esto se refuerza si consideramos de manera diferencial la NEA femenina y la masculina. Concretamente, la feminización total de la categoría “ama de casa” en la NEA es un claro ejemplo de cómo las políticas de los cuerpos refuerzan la naturalización de las labores reproductivas como exclusivas de las mujeres. Este fenómeno no sólo invisibiliza estas actividades dentro de las dinámicas económicas, sino que también perpetúa su desvalorización al ubicarlas fuera de los circuitos productivos reconocidos y remunerados.

Asimismo, entre 2005 y 2016 la proporción de mujeres jubiladas-pensionadas aumentó 16 p.p. mientras que las amas de casa descendieron 13 p.p., mostrando tendencias sostenidas en ambos sentidos. Como se observa en la Tabla 4, esta ampliación fue tal que llevó a la feminización de la población jubilada-pensionada a partir del 2007.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

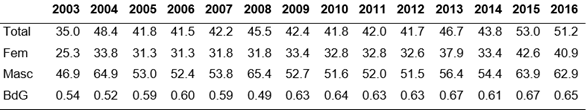

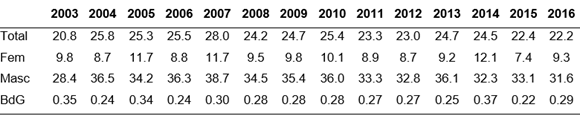

5.2. Tasas de empleo y desempleo

Analizaremos en detalle la PEA, diferenciando a las personas ocupadas -que realizan una actividad productiva- de las desocupadas -que buscan activamente empleo-.

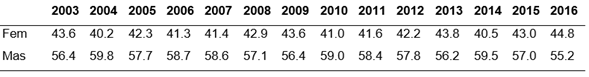

La Tabla 5 evidencia un aumento sostenido de la Tasa de Empleo Total (TE Total) de 16 p.p. entre 2003 y 2016, siendo más acentuado desde 2012 (10 p.p.). A pesar de la recesión económica, el nivel de empleo alcanzó los valores más altos de la serie estadística analizada. Sin embargo, entre 2015 y 2016 se observa un descenso que merece ser analizado con datos posteriores a los aquí disponibles a los fines de identificar tendencias.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

A lo largo del periodo, la Tasa de Empleo Masculina fue consistentemente superior a la femenina. Ambas tuvieron variaciones en línea con las observadas en la TE Total, aunque la femenina se estancó entre 2005 y 2012 en torno al 33%, mientras que la masculina presentó mayores fluctuaciones, con picos del 65%. De hecho, si se considera el periodo 2004-2016 no hay variaciones significativas en el nivel de empleo masculino; pero si atendemos a los valores del último subperiodo identificamos que el nivel de empleo masculino creció 11 p.p., mientras el femenino lo hizo solo 8 p.p. Como consecuencia, la brecha de género se redujo levemente (0,11) en los 14 años considerados, siendo más acentuada que la observada en la TA.

En cuanto a la Tasa de Desempleo (TD) (Tabla 6) se identifica a 2003 con los valores más elevados tanto en la TD Total como en las específicas; y, vista la serie temporal completa, ésta descendió 6 p.p. en las tres TD. El paso del 2003 al 2004 evidencia un fuerte descenso del desempleo total (en línea con indicios de reactivación de la actividad económica postcrisis), siendo más marcado en el caso de las mujeres (9 p.p.).

Sin embargo, el desenvolvimiento durante el período da cuenta de importantes variaciones según el sexo: la TD Femenina es superior a la TD Masculina en todo el periodo. Desde 2004, la primera muestra mayores variaciones y una tendencia ascendente desde 2011, mientras que la segunda evidencia una línea más suavizada y una tendencia descendente considerada el periodo completo, que se acentúa en último subperiodo. En particular, estos rasgos se acentúan en contextos de mayor desempleo general: desde 2011 se observa una tendencia de crecimiento de la desocupación en la ciudad, y se explica por el comportamiento del desempleo femenino. Específicamente, entre 2011 y 2016 aumentó 7 p.p. el desempleo femenino mientras que el masculino descendió 0,8 p.p. Para 2016, 7 de cada 10 personas que buscan trabajo son mujeres. Así, el aumento de la brecha de género en el desempleo, que pasó de 1,13 en 2010 a 3,22 en 2016, debe interpretarse como un indicador de cómo se continúa reproduciendo la división sexual del trabajo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Asimismo, este panorama se complejiza al considerar a las personas que tienen trabajo pero continúan buscando otro/s: “las tasas de subocupación demandante fueron consistentemente más altas en mujeres, con una brecha mínima en 2005 y un pico en 2012” (Garrappa, 2017, p. 48); así, para 2014, 6 de cada 10 personas subempleadas demandantes eran mujeres.

Si bien el análisis de la distribución del empleo y desempleo por género evidencia brechas existentes en el acceso al trabajo, se enriquece con las características específicas de los sectores laborales donde las mujeres efectivamente laboran. De esta manera, la siguiente sección aborda la masculinización del sector secundario y la feminización del terciario, reproduciendo desigualdades económicas y simbólicas vinculadas a las dinámicas de género.

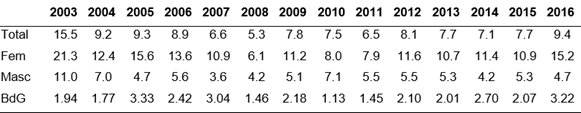

5.3. Sectores y ramas de actividad

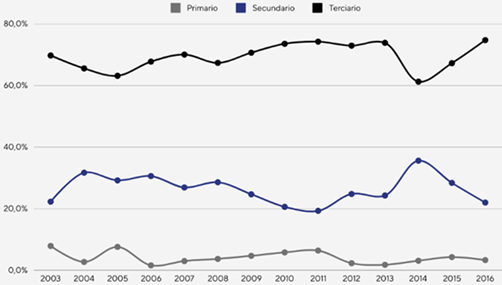

En la ciudad de Rafaela entre 2003-2016 (Gráfico 2) la actividad primaria o extractiva se concentra exclusivamente en actividades de agricultura y ganadería, continuando con lo recuperado en el contexto. Empero, la cantidad de personas ocupadas en este sector es mínima y con fuerte tendencia descendente, que hace que en 2016 sólo represente el 1% de la población ocupada (PO). En términos de participación según sexo, se evidencia que se trata de un sector fuertemente masculinizado: la brecha de género promedia 0,14 en los 14 años considerados, con un valor máximo de 0,49.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Por su parte, en el sector secundario se ubica en segundo lugar en cuanto a la proporción de PO, y considerado el periodo completo se identifica un crecimiento cercano a los 5 p.p. En los primeros años se evidencia el aumento de su participación, que alcanza su pico en 2007, extendiéndose unos años respecto a la periodización que observábamos en la sección anterior. Luego, comienza a mostrar una tendencia descendente para culminar el periodo 4 p.p. debajo de esa medición.

Indagando la capacidad del sector para emplear a hombres y mujeres, en la Tabla 7 se visualiza que la proporción de varones es, al menos, 4 veces mayor que la de mujeres en todo el periodo. Asimismo, considerando los catorce años, la PO masculina ascendió 9 p.p. mientras que la femenina prácticamente no se modificó (subió 0,3 p.p.).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

El aumento de la ocupación masculina hasta el pico de 2007 explica el incremento de 9 p.p. en la participación total. Luego de ese año, ambos sexos muestran una tendencia descendente, con mayores fluctuaciones en la masculina. Entre 2012 y 2016 (años en los que aumentó el empleo masculino y femenino) descendió la participación de hombres en este sector (3 p.p.) y la femenina subió levemente (1 p.p.); por lo que se puede plantear que una proporción menor de esas mujeres que consiguieron empleo en el último subperiodo se insertó en el sector secundario.

Las ramas de actividad principales de este sector son la industria manufacturera y la construcción. Como venimos recuperando, Rafaela es una ciudad que se considera fuertemente relacionada con la industria, ya sea desde la imagen de “isla industrial” (Tonon, 2011b), el enfoque de políticas públicas locales (Peiretti, 2019) o desde su “identidad” (Vergara y Colombo, 2018). Empero los datos estadísticos muestran que se trata de un sector que emplea cada vez a menos personas (Tabla 8). En este sentido, su repunte en cuanto a proporción de la PO se extiende hasta el 2007, para luego mostrar una línea descendente que llega en 2019 a los niveles mostrados en 2003 (ICEDEL. 2022) te declive se puede relacionar con lo estudiado a escala nacional, y del que la ciudad pareciera no estar ajena: la salida de la crisis de 2001 implicó la utilización de capacidad industrial ya instalada lo que requirió más trabajadores; pero desde 2008 se mostró como un actividad permeable a la crisis mundial por predominar industrias con importantes cuotas de exportación, conjugada con una deficiencia energética estructural y una composición altamente extranjerizada de las firmas, que no invirtieron en la ampliación de las unidades productivas (Constantino, 2017).

La rama de actividad de la construcción (Tabla 9), por su parte, muestra un sostenido crecimiento que atraviesa los tres subperiodos considerados, aunque las últimos dos mediciones pueden estar dando indicios de un retroceso en contexto de reducción de la actividad económica. En cuanto al género, se encuentra completamente masculinizada, siendo una de los principales espacios del mercado de trabajo para los varones de la ciudad. Como contracara, menos del 1% de las mujeres ocupadas lo están en esta actividad (promedio anual), con brechas de género entre 0 y 0.1.

Se puede identificar que el descenso desde 2007 del Sector Secundario se debe en mayor medida a la reducción de varones ocupados en las industrias de la ciudad (7 p.p.), ya que las mujeres de esta actividad se redujeron en solo 3 p.p. y la construcción (masculinizada) ascendió 3 p.p. De todas maneras, tomando el periodo completo la población femenina ocupada en la industria no se modificó sustancialmente, mientras que sí es mayor el porcentaje de varones empleados en esta actividad (3 p.p.) y en la construcción (6 p.p.). Por ello, las brechas de género en las principales ramas de actividad del sector secundario tendieron a profundizar la masculinización.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

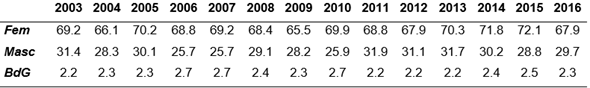

Pasamos ahora al Sector Terciario que entre 2003 y 2016 evidencia un leve descenso de 2 p.p. en cuanto a las personas que ocupa, aunque prevalece cierta estabilidad alrededor del 65%. Los años poscrisis dan cuenta de un descenso de la participación del sector hasta 2007 que luego, en sentido inverso al sector secundario, muestra una tendencia ascendente (4 p.p.). Así, entre 2007-2016 sólo tenemos una medición por debajo de la inicial, en 2014, que es recuperada en los últimos dos años.

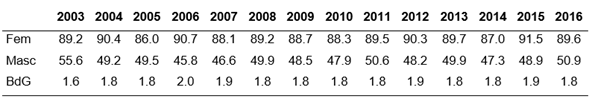

Analizando ahora las participaciones específicas por sexo en el Sector Terciario (Tabla 10), se ilustran variaciones entre ambos grupos, evidenciando que el descenso de las personas empleadas en el primer subperiodo se debió a la reducción de la participación masculina. En los siguientes dos subperiodos un 4% de los hombres ocupados se incorporaron al mismo (contribuyendo al aumento del empleo masculino de esos años), mientras que las mujeres aumentaron sólo 2 p.p., con un descenso entre 2015-2016 que debería analizarse con datos de años posteriores, junto con lo planteado en el Sector Secundario.

Siguiendo un desenvolvimiento opuesto al sector secundario, la participación de las mujeres aquí es casi el doble que la masculina. Las trabajadoras en el sector se ubican de modo sostenido entre 86-91% -superando los valores del Censo de 1980-, dando cuenta que el sector terciario tiene mayores posibilidades para el trabajo productivo femenino. En cuanto a la participación masculina se evidencia una tendencia descendente (5 p.p.). Como consecuencia, su composición en términos de sexo muestra un sostenido y estable proceso de feminización del sector terciario, como ha sido evidenciado en otras escalas desde hace varias décadas (Arriagada, 2007).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Las dos ramas de actividad de mayor importancia en el sector terciario de Rafaela son el comercio (por mayor y por menor) y los servicios (incluyendo catorce actividades). En (ICEDEL, 2022) se evidencia que los años de recuperación poscrisis implicaron el descenso de ambas ramas, para luego estabilizarse empleando al 45% y al 20%, respectivamente, de la población ocupada de la ciudad hasta 2016.

Atendiendo a las desiguales participaciones según género en estas actividades económicas es posible identificar desenvolvimientos diferenciales entre ellas (Tabla 11). Si bien en el comercio hay variaciones, no es marcada una diferenciación genérica, al punto de que en 2016 la distancia a favor de las mujeres es sólo 0,5%. Aquí, es válido destacar que se trató especialmente de un descenso de los varones empleados en este sector lo que permitió reducir la brecha de género (incluso, finalizando el periodo con valores de paridad). Esto nos permite inferir que los varones encuentran en el comercio una actividad con menores barreras de ingreso en momentos de recesión económica, aunque la proporción de ellos es reducida.

Con estos elementos, las variaciones en el sector terciario se explican principalmente por la dinámica del conjunto de los servicios (Tabla 12). Aquí se observa que la población femenina ocupada en ellos se mantiene relativamente estable en los 14 años (entre 66-72%); mientras la masculina se ubica en el 26% y 32% y, con menores valores al final que al inicio del período considerado (2% menos). Como consecuencia, las brechas de género aquí se ubican por encima del doble todo el periodo, oscilando entre 2,2 y 2,7.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

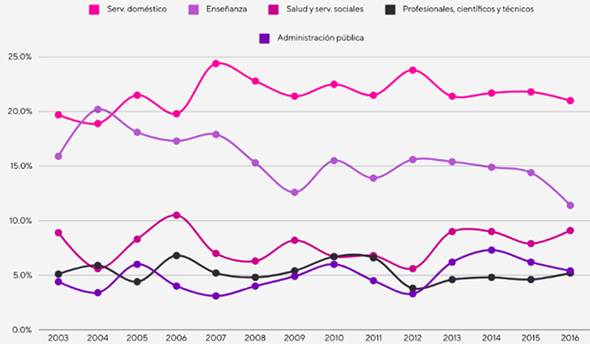

La heterogeneidad y amplitud de las actividades incluidas en “Servicios” requiere discriminar las ramas de actividad donde se insertan laboralmente hombres y mujeres de la ciudad. En el Gráfico 3 se plasman las cinco principales actividades de servicio en las que se insertan las trabajadoras. Los mayores porcentajes corresponde al Servicio Doméstico y Enseñanza, seguido -casi 10 p.p. debajo- por Salud humana y servicios sociales, Administración pública, y Servicios profesionales, científicos y técnicos (SPCT). Si bien hay variaciones interanuales en los porcentajes de mujeres empleadas en cada rama de actividad, se mantienen estas cinco en el mismo orden de participación en los catorce años de análisis.

Es relevante a los fines de este artículo marcar que las mismas actividades que identificamos en los inicios del siglo XX como los “trabajos femeninos” -servicio doméstico y enseñanza- se mantengan con esa centralidad en las primeras décadas del siglo XXI. Desde la sociología de los cuerpos/emociones, esta persistencia puede interpretarse como un ejemplo de cómo el cuerpo femenino es socialmente significado como apto para tareas de cuidado y reproducción, tanto en el ámbito doméstico como en el mercado laboral. Así, los datos empíricos refuerzan la idea de que, incluso en contextos contemporáneos, la feminización de ciertos sectores laborales es el resultado de una sostenida división sexual del trabajo.

Podemos identificar aquí también cierta periodización en la que los primeros cinco años están marcados por el crecimiento del Servicio Doméstico (5 p.p.) y de Enseñanza (2 p.p.), mientras que Salud Humana y Servicios Sociales y Administración Pública descienden (2 p.p. y 1,3 p.p. respectivamente) y SPCT se mantuvo estable. Empero estas tendencias se revierten desde 2012: aumenta la proporción de mujeres empleadas en Salud, Administración Pública y SPCT, mientras se reducen en Enseñanza y Servicio Doméstico. Si consideramos que los últimos cinco años del periodo han sido caracterizados por el aumento moderado del empleo femenino general, podemos dar cuenta que esta suba de mujeres ocupadas en el sector Servicios se puede explicar a partir de las actividades relacionadas con la salud, la educación y la administración en entes públicos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

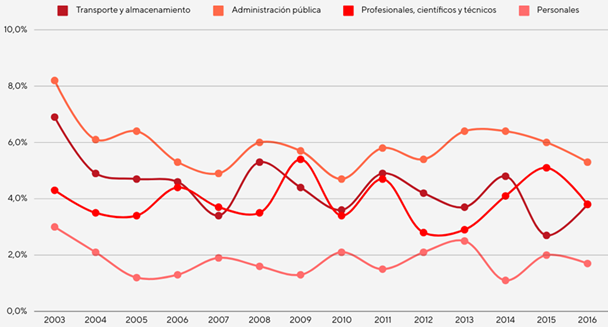

En línea con su menor ocupación en el sector, los hombres que trabajan en servicios se concentran, principalmente, en tres ramas de actividad: Administración pública, Transporte y SPCT. Aquí se evidencian modificaciones a lo largo de los catorce años, especialmente en las dos primeras ramas de actividad que tienen su valor más alto en 2003 y luego muestran una tendencia descendente (Gráfico 4). Por su parte, SPCT se mantuvo alrededor del 4% anual, hablando de una masa de trabajadores insertos de manera estable en esta actividad.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ICEDEL

En un sector como el terciario que se encuentra fuertemente feminizado, se evidencia entonces una importante división sexual del trabajo, con predomino en actividades que han sido conceptualizadas en términos de tareas domésticas mercantilizadas -como el servicio doméstico-, más común en mujeres de clase populares según documenta la bibliografía del tema (Jelin, 2020). Esto se complementa con actividades que, además de sostener y reproducir el sesgo de género, se desarrollan bajo la órbita estatal, como la educación, la salud y la administración pública. El conjunto de estos trabajos se caracteriza por ser poco valorados en mercado, lo que se traduce en bajas remuneraciones (Paz, 2021).

El lugar de los SPCT entre las ocupaciones femeninas es un punto a destacar en tanto sugiere la existencia de un sector de mujeres con formación universitaria y/o técnica integrándose de manera diferencial al mercado laboral, especialmente desde 2012. Incluso en esta esfera, que demanda ciertos niveles educativos y de capacitación, la proporción de mujeres supera a la de los varones, subrayando así posibles repercusiones de la expansión de la oferta educativa y la feminización de la educación superior en la localidad (UNRaf, 2023).

6. Consideraciones finales

El objetivo de este artículo fue describir las brechas de género en el mercado laboral de Rafaela (Santa Fe) entre 2003 y 2016, entendiendo las relaciones de clase y de género como estructurantes de las políticas de los cuerpos imperantes en el capitalismo dependiente y neocolonial. A partir de estadísticas oficiales locales, se analizó cómo las mujeres han sido incorporadas de manera creciente al mercado laboral, especialmente en momentos de crisis, pero también cómo continúan enfrentando desafíos estructurales que las posicionan en espacios laborales con menor reconocimiento, menores ingresos y asociados a la tradicional idea de femineidad.

Los datos dan cuenta de una sostenida incorporación de las mujeres a la fuerza laboral rafaelina a lo largo del período estudiado, lo que se acentuó en el último subperiodo de 2012-2016. El crecimiento de la tasa de actividad femenina no redujo significativamente la brecha de género en este indicador, y continúan estando desproporcionadamente representadas en lo que se categoriza como población no-económicamente activa, reflejando la persistencia en la estructura social rafaelina de la asignación de las mujeres a los roles reproductivos.

Esto se complejiza atendiendo a la marcada feminización del desempleo local, especialmente desde 2011: para 2016, 7 de cada 10 personas desempleadas eran mujeres. Desde la perspectiva teórica sostenida, la feminización del desempleo no es solo un fenómeno económico, sino también sociocultural y político. Está vinculada a las construcciones sociales que naturalizan la centralidad de las mujeres en el trabajo reproductivo, lo cual sostiene roles y mandatos que restringen su inserción plena en el trabajo productivo.

Además, en cuanto a las actividades donde se desempeñan aquellas que pueden insertarse en el ámbito productivo, se sostiene la división sexual del trabajo intramercado: las trabajadoras permanecen sobrerrepresentadas en los sectores de servicios y tareas reproductivas remuneradas, mientras que la industria y la construcción siguen siendo dominados por los varones.

Asimismo, la feminización de la rama de servicios no se dio de modo equitativo entre las trabajadoras, pudiéndose identificar cierta diferenciación entre aquellas con estudios superiores que desarrollan Servicios profesionales, científicos y técnicos (con participación mayor a la identificada en otras escalas) y aquellas en puestos de baja calificación y remuneraciones, como el servicio doméstico. Particularmente, resulta significativa la centralidad de este último como oportunidad de empleo para importantes sectores de las trabajadoras rafaelinas, en tanto puede operar como facilitador para que otras mujeres accedan al mundo del trabajo a partir de la mercantilización de la reproducción de sus hogares e integrantes.

Por ello se sostiene que Rafaela da cuenta de ser una sociedad donde los espacios sociales están claramente diferenciados entre los masculinos y los femeninos, tanto a partir de la reproducción de la dicotomía mercado-extramercado como dentro del mundo del trabajo. En este sentido, se ha identificado la persistencia de políticas de los cuerpos que encuentran en la división sexual del trabajo un modo claro de evidenciar las distancias que se imponen entre los cuerpos a disposición del capital y los espacios sociales que naturalizan como propios de cada género.

Financiamientos

Este análisis se realizó en el marco de una Beca Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, radicada en el Centro de Investigación y Transferencia – Rafaela (CIT-Rafaela).

Referencias

Actis di Pasquale, E. y Savino, J. (2019). Participación y segregación ocupacional de mujeres y varones en Argentina (2003 y 2017): ¿evolución o estancamiento? En L. Vázquez, Actas del IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género (pp. 75-97). Mar del Plata: UNMDP. http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3213

Allasia, M. (2017). Jóvenes rafaelinos con trayectorias escolares discontinuas: perspectivas y realidades de inclusión social y laboral. Tesis de Maestría en Desarrollo Territorial. UTN-Regional Rafaela.

Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y negación del trabajo. Herramienta.

Arnau Short, P. y Franza, I. (2023). Estado terrorista (1976-1983). En G. Vergara, J. Carpinetti y A. Colombo (comps.), La Universidad y la Ciencia (pp. 128-143). Ediciones UNRaf.

Arriagada, I. (2007). Abriendo la caja negra del sector servicios en Chile y Uruguay. En M. Gutiérrez (comp.), Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades (pp. 23-47). CLACSO.

Bonaudo, M. (2011). Santa Fe moderna. En D. Macor (comp.), Signos santafecinos en el Bicentenario (pp. 155-230). Espacio Santafesino Ediciones.

Bonaudo, M., Cragnolino, S. y Sonzogni, É. (2014). Poblamiento y desarrollo económico: tres experiencias de los ochenta. Revista De Historia, (3), 3-26. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/811

Brunet Icart, I. y Santamaría Velasco, C. (2016). La economía feminista y la división sexual del trabajo. Culturales, época ii, 4(1), 61-86.

Calabria, A., Calero, A., D'Elia, V., Gaiada, J. y Rottenschweiler, S. (2012). Análisis del Plan de Inclusión Previsional. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (74), 285-311. https://www.redalyc.org/pdf/174/17423124011.pdf

Carrasquer, P. (2009). La Doble Presencia. El trabajo y el empleo femenino en las sociedades contemporáneas. Tesis doctoral - Universidad Autónoma de Barcelona.

Colombo, A. (2021). Gafas violetas, pero… ¿con qué lentes? Recorridos teóricos entre la producción y reproducción del trabajo. Íconos - Revista De Ciencias Sociales, 70, 115–131. https://doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4365

Constantino, A. (2017). La estructura económica durante el kirchnerismo: ¿reprimarización o reindustrialización?. En M. Schorr (Ed.), Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista (pp. 83-116). Batalla de Ideas Ediciones.

Costamagna, P. (2020). La experiencia de Rafaela (Argentina). Proceso de Desarrollo Económico Territorial: la dimensión institucional. Documento de trabajo. PRAXIS.

Elson, D. (1999). Labor Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues. World Development, 3(27).

Espino, A. (2014). Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado laboral latinoamericano. En V. Esquivel, La economía feminista desde América Latina (pp. 190-246). ONU.

Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficante de Sueños.

Fraire, V. y Peñarrieta, J. (2017). Reflexiones e implicancias teórico-metodológicas en torno a la triangulación en ciencias sociales: datos secundarios cuantitativos y su articulación con datos primarios cualitativos. Aportes desde una experiencia de investigación. En C. Gandía, G. Vergara, P. Lisdero, D. Quattrini y R. Cena (comps.), Metodologías de la investigación: Estrategias de indagación I (pp. 105-126). ESEditora.

García Ferrando, M. y Escobar, M. (2017). Socioestadística. Introducción a la estadística en la sociología. Alianza.

Garrappa, M. (2017). Caracterización del proceso de inserción laboral de los jóvenes en el periodo post-convertibilidad. El caso del mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela (Santa Fe). Tesis de Maestría en Desarrollo Territorial. UTN-Regional Rafaela.

Gómez, L. (2015). La implementación de políticas de gobierno abierto en entornos locales: el caso del Municipio de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Tesis de Maestría en Administración Pública. Universidad de Buenos Aires.

ICEDEL (2022). Relevamiento Socioeconómico - 2022. Municipalidad de Rafaela.

INDEC (2023). 8M Día Internacional de la Mujer. Dossier Estadístico. INDEC.

Jelin, E. (2020). Antología esencial. CLACSO.

Marin, N. (2023). La Universidad en la larga década de 1930. En G. Vergara, J. Carpinetti y A. Colombo (comps.), La Universidad y la Ciencia (pp. 64-75). Ediciones UNRaf.

Martinoty, L. (2022).Partner’s income shock and female labor supply. Evidence from the repeal of Argentina’s convertibility law. World Development, 106039-106063. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106039

Mazorra, X., Filippo, A. y Schleser, D. (2005). Areas económicas locales y mercado de trabajo en Argentina: estudio de tres casos. CEPAL.

Mendoza, D. (2022). La interfaz trabajo-vida privada en trabajadoras/es y teletrabajadoras/es de Rafaela. Tesina Licenciatura en Relaciones de Trabajos, Universidad Nacional de Rafaela.

Municipalidad de Rafaela. (1986). Boletín municipal de estadística. Rafaela: Mun. de Rafaela.

Paz, J. (2021). La brecha de remuneraciones entre segmentos del mercado de trabajo en la Argentina. Desarrollo y Sociedad, 88, 239-271. http://dx.doi.org/10.13043/DYS.88.7

Peiretti, D. (2019). La creación de empresas como estrategia de desarrollo territorial: Análisis del programa Rafaela Emprende. En G. Andretich, Transitar el territorio: reflexiones desde el proceso de formación en desarrollo territorial (pp. 45-56). Orkestra.

Pellón, I. y Luque, M. (2024). Prácticas y sentidos digitales de trabajadoras rafaelinas: un cruce entre las plataformas de pedidos-entrega y la recuperación de residuos reciclables. En I. Pellón y A. Colombo, Trabajar en el Siglo XXI: digitalización de prácticas y sensibilidades en Rafaela (pp. 101-126). Ediciones UNRaf.

Peñarrieta, J. (2023). Trayectorias sociales y trabajos de mujeres en el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina, 2021-22. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Quilmes.

Pollack, M. (1997). Reflexiones sobre los indicadores del mercado de trabajo para el diseño de políticas con un enfoque basado en el género. CEPAL.

Quintar, A., Ascúa, R., Gatto, F. y Ferraro, C. (1993). Rafaela: un cuasi-distrito italiano "a la argentina". Programa CFI-CEPAL: PRIDRE, Documento de Trabajo 35.

Radi, B. (2021). Las personas trans en la ontología social oficial: políticas de números con perspectiva de género. Revista Argentina de Ciencia Política, 1(26), 26-49. https://n2t.net/ark:/13683/pRud/tkH

Rojas, N. (2007). La mujer en la Pampa Gringa (1880-1940). Rafaela de Colección, Fascículo 5, pp. 41-48. Diario La Opinión - Municipalidad de Rafaela.

Samaja, J. (2005). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. Eudeba.

Scribano, A. (2013a). Ciudades Coloniales: Límites, Márgenes y Bordes. En M. Camarena, Diálogos transdisciplinarios (pp. 127-146). Universidad Autónoma de Querétaro.

Scribano, A. (2013b). Sociología de los cuerpos/emociones. RELACES, 4(10), 93-113.

Scribano, A. (2015). Introducción al proceso de investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires: CICCUS-Imago Mundi.

Scribano, A. (2020). La guerra de las curvas: pandemia, sensibilidades y estructuración social. Simbiótica. Revista Eletrônica, 7(1), 53–68. https://doi.org/10.47456/simbitica.v7i1.30982

Sierra Bravo, R. (2003). Técnicas de Investigación Social. Ed. Paraninfo.

Tonon, M. C. (2011a). Particularidades de los desarrollos sociales y productivos en la región pampeana. El caso de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe. Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y Desarrollo, 3(3), 167-206.

Tonon, M. C. (2011b). Estudio de los nuevos marcos políticos en ciudades con perfiles productivos. Análisis del caso Rafaela (1991-1999). Tesis del Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario.

Vergara, G. (2018). Cuerpos, sensibilidades y acción colectiva (Argentina, 2002). Revista Estudos Feministas, 26(1), 1-19. https://doi.org/10.1590/%25x

Vergara, G. y Colombo, A. (2018). Metamorfosis del trabajo y políticas sociales: una aproximación a la imagen-mundo del Rafaela Emprende (2009-2017). En R. Cena, Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del siglo XXI (pp. 183-212). ESE Editora.

Vergara, G., Colombo, A., Córdoba, J. y Vega, A. (2021). Prácticas de mujeres en sus trabajos productivos y reproductivos: Análisis de datos cuantitativos en una ciudad del interior de Argentina. GénEroos, 28(29), 139–168. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/article/view/42

Villalba, M. L. (2020). Migraciones limítrofes en centros urbanos intermedios. El caso de la inserción de bolivianos en el entramado socio-laboral de Rafaela. Actas de las II Jornadas de Migraciones: 341-350. EDUNPAZ.

Notas

Recepción: 02 diciembre 2024

Aprobación: 26 febrero 2025

Publicación: 01 abril 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Ediciones de la FaHCE utiliza

Ediciones de la FaHCE utiliza